一、实验室探秘:碳酸钠与碳酸氢钠的“较量”

活动伊始,社团指导老师首先向大家介绍了两种常见的化学膨松剂——碳酸钠(俗称“苏打”)和碳酸氢钠(俗称“小苏打”)。它们是如何产生气体,使面团“发”起来的呢?为了解开这个谜团,同学们在老师的指导下,设计并进行了精彩的对比实验。

第一幕:化学膨松剂的核心探秘——碳酸氢钠 vs. 碳酸钠

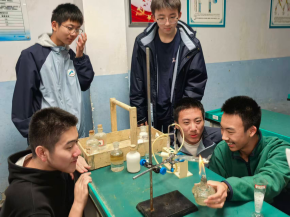

活动的第一个环节,社员们对膨松剂的核心成分——碳酸氢钠和它的“亲戚”碳酸钠进行了一场全方位的科学对比。

热稳定性大比拼:社员们将等量的碳酸氢钠与碳酸钠分别装入两支干燥的试管中加热。实验很明显的显示:装有碳酸氢钠的试管内壁迅速出现了大量水珠,并能使澄清石灰水变浑浊,证明其热分解产生了二氧化碳和水;而碳酸钠则表现得“稳如泰山”,无明显变化。这一实验直观地揭示了碳酸氢钠“遇热产气”的特性,正是其作为膨松剂的化学基础。

膨松剂的热稳定性实验探究

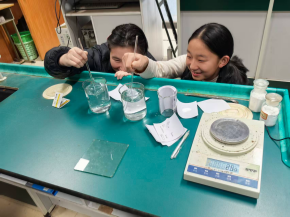

酸碱性“变色龙”:利用PH试纸,同学们测试了两者的水溶液。结果显示,碳酸钠溶液碱性更强(PH值更高);而碳酸氢钠溶液碱性较弱。了解两者的酸碱性,同学们明白了影响面食色泽和风味的原因。这也解释了为何单独使用小苏打可能让面点发黄并带有碱味,而市售发酵粉中常加入酸性物质来中和。

膨松剂的酸碱性强弱实验探究

与酸反应的“速度与激情”:向两支分别装有等量碳酸氢钠和碳酸钠溶液的量杯中,同时倒入等量、等浓度的稀酸。霎时间,两支试管中都产生了大量气泡,但碳酸氢钠组的反应显然更为剧烈、迅速,泡沫喷涌而出。这一现象让大家深刻理解了,无论是遇热还是遇酸,碳酸氢钠都能高效地产生二氧化碳,是当之无愧的“产气能手”。通过这个直观的实验,同学们深刻理解了二者化学性质的差异,也明白了为何在制作快速发面的食品时,碳酸氢钠的应用更为广泛。

苏打和小苏打与酸反应速率比对实验

第二幕:发酵粉与酵母的“产气”竞赛了解了基本原理后,活动进入了实战比较环节——化学膨松剂(发酵粉)与生物膨松剂(酵母)的产气能力探究。

社员们配置了等量的面粉悬浊液,分别加入发酵粉和酵母,分别密闭在同学们独居匠心选择的锥形瓶内,各自套上颜色鲜艳的小气球,利用气球鼓起的程度来辨别气体产生的速度和数量。很快,加入发酵粉的U型管装置中,小气球以肉眼可见的速度鼓起,显示其产气“短平快”;而酵母组则初期缓慢,新奇的同学还对它进行了水浴加热,随着时间推移,气泡稳定而持续地产生,由于时间关系,最终产生的气体总量没来得及验证,这让大家也明白了,为什么酵母发面时间较长而且一般还需要保温。这一对比让大家明白了,发酵粉适用于快速制作的蛋糕、饼干,而酵母的缓慢发酵则赋予了面包和馒头特有的风味与网络结构。

发

发

酵粉与酵母的产气实验探究

二、综合实践探究——厨房里的终极检验理论联系实际,知识源于生活。活动的第二部分,社团团员们发起了“居家蒸馒头”的挑战任务。同学们利用周末时间,在家中亲手实践,使用常见的发酵粉(一种复合膨松剂,主要成分包含碳酸氢钠和酸性盐等物质)和酵母粉来和面、发酵、蒸制馒头。老师还鼓励大家尝试使用不同的膨松剂回家亲手蒸一锅馒头,体验利用控制变量,综合比较不同膨松剂制作出的面食在口感、色泽、气味上的差异。

在第二周的分享会上,同学们的“作品”效果迥异,堪称一场“百家馒头”大赏。有的同学严格按照科学配比使用酵母,做出的馒头洁白松软,饱满充盈;有的同学尝试使用了发酵粉,馒头虽然膨松,但组织较为粗糙;更有“翻车”案例引人深思——一位同学误用了纯碱且用量过多,蒸出的馒头颜色发黄,口感苦涩,成了典型的“碱面馒头”;另一位同学则因发酵时间不足,蒸出了硬实无比的“铁疙瘩”。

同学们在家蒸出的不同品相的馒头

这些成功与失败的案例,成为了最生动的教材。一位同学分享道:“当我看到那个黄馒头时,才真正理解了之前实验中碳酸钠碱性强意味着什么。化学,原来就藏在我们每天吃的馒头里!”另一位高一(12)班的同学分享道:“以前只觉得奶奶蒸的馒头好吃,从没想过这里面还有化学知识。当我看到加入酵母和发酵粉的面团在温暖处慢慢变大,充满了蜂窝状的小孔时,我真正理解了什么是‘发酵’。蒸熟后,馒头变得白白胖胖,咬一口松软香甜,感觉特别有成就感!”

社团指导老师张艳点评道:“这次活动我们不仅看到了同学们在实验中严谨求真的科学态度,更在居家实践中感受到了化学与生活的紧密联系。从课本上的化学方程式,到厨房里实实在在的馒头,知识‘活’了起来,这才是我们学习化学的最终目的。”

活动合影

本次“食品膨松剂的探究”活动,如同一座桥梁,连接了抽象的化学理论与鲜活的生活体验。它让同学们认识到,科学并非遥不可及,它就蕴藏在我们日常的点点滴滴之中。七彩试管社团将继续推出更多贴近生活、生动有趣的实践活动,激发同学们的探究热情,培养科学素养,让化学的种子在更多同学心中生根发芽。小贴士:为什么发酵粉蒸的馒头没有酸味?

因为发酵粉是“复合膨松剂”,它内部已经精确配好了碳酸氢钠(碱性)和酸性物质(如酒石酸氢钾、磷酸二氢钙等)。一旦遇水或受热,酸和碱便会迅速发生中和反应,产生二氧化碳,同时生成的盐类物质没有异味,所以蒸的馒头没有酸味。

撰稿:张艳

摄影:张艳