一、活动目的

1.打破传统生物课堂的知识边界,将课本中“光合作用”“植物适应性”等抽象概念与具体作物结合,帮助学生建立“理论联系实际”的科学思维。

2.通过高粱的起源、传播与驯化历史,让学生了解生物多样性与地理环境、人类活动的关联,拓宽跨学科视野。

3.激发学生对植物学、生态学的探究兴趣,培养观察、分析和总结的科学素养,鼓励主动探索身边的生物奥秘。

4.以学生主讲的形式,锻炼青少年的知识整合与表达能力,营造“自主学习、乐于分享”的校园学术氛围。

二、活动内容

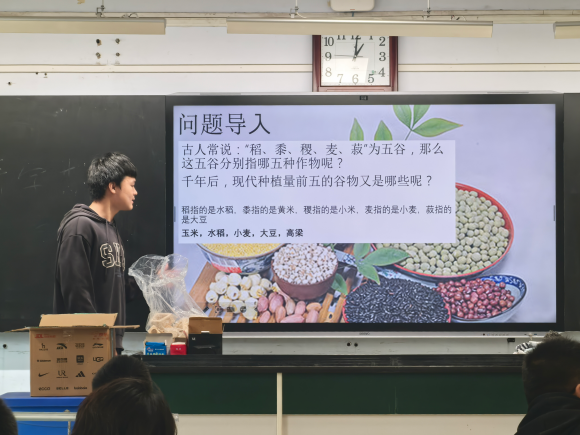

讲座开篇,刁法然同学以两个极具穿透力的问题引发全场思考:“古人‘五谷’中的稻、黍、稷、麦、菽分别指什么?”“如今全球种植量前五的谷物又有哪些?”在师生互动解答后,他顺势引出本次讲座的主角——高粱,揭开了这场跨越千年的“生命迁徙”序幕。

讲座伊始

在“野草篇”中,主讲人详细梳理了高粱的起源与早期困境。他介绍,高粱原产于非洲草原,是当地变种最多的作物之一,斯诺顿1935年的研究数据显示,17种野生种高粱中有16种来自非洲,31个栽培品种中,非洲占28种,足以证明非洲作为高粱“故乡”的核心地位。但令人疑惑的是,如此常见的植物为何长期未被先民驯化?刁法然同学从外在环境与自身特性两方面给出答案:一方面,撒哈拉湿地拥有野生小麦等更优质的谷物,让高粱缺乏驯化优先级;另一方面,高粱自身含有大量难以 消化的单宁,口感如同生嚼柿子皮,未成熟时还含氰苷毒素,且籽粒易脱落、颖皮坚硬,这些“先天缺陷”让它在早期竞争中处于劣势。正当全场为高粱的“命运”感到好奇时,讲座进入核心的“生存智慧”环节。刁法然同学用通俗的语言解读了高粱的“独门绝技”——作为“高贵的碳4植物”,它拥有远超碳3植物的生存优势。他解释,碳3植物仅通过卡尔文循环固定二氧化碳,而碳4植物额外具备碳4途径,最初产物为四碳化合物,这使得高粱在高温、强光、干旱环境下的光合作用效率更高,水分利用更高效,即便气孔缩小减少水分蒸发,也不会影响光合速率,其对二氧化碳的亲和力更是碳3植物的60倍。配合清晰的光合作用原理图示,原本抽象的生物知识变得直观易懂。

除了独特的光合机制,高粱的“发达根系”同样令人惊叹。主讲人介绍,高粱是须根系植物,次生根数量多、入土深度可达140——170厘米,分布范围达70——80厘米,且根的内皮层有硅质沉淀,坚韧耐干旱,细胞渗透压高,吸水能力强,生育中、后期还会形成通气组织,兼具抗旱与抗涝双重特性。这些生理优势,为高粱后续的全球传播奠定了基础。

在“传播之路”板块,刁法然同学以“闯关游戏”的趣味形式,讲述了高粱的全球迁徙史。

活动的互动环节

第一站是印度德干高原。面对盐碱化、缺水、土壤渗漏严重的“噩梦级”环境,高粱凭借间作套种的协作能力、发达根系的抗旱优势和碳4植物的先天特质成功“通关”;来到中国后,虽然因本地谷物丰富、自身口感差遭遇“挫折”,但在明清时期的河南、山东低洼地区,它凭借表面蜡质防水泡、根系发达不易烂根的特性,在易内涝的“折磨级”副本中站稳脚跟;更令人惊喜的是,高粱还解锁了“酿酒”新技能——颖皮坚韧久蒸不烂、淀粉含量超60%利于糖化、单宁可作天然抑菌剂,这些特性让它成为酿酒的优质原料,融入中国饮食文化。

高粱的口感问题

高粱的应用之酿酒

最终,高粱抵达美国,在高度盐碱化、干旱的土地上,凭借多重优势成为优质饲料来源,其20%的含糖量可与甘蔗媲美,更成为生物乙醇的重要原料,顺应了环保时代潮流。

陷入沉思的刘奕林同学

专注听课的同学们

活动合影

讲座尾声,刁法然同学总结了高粱从非洲野草到全球重要谷物的蜕变逻辑:它的成功不仅源于自身强大的环境适应性,更在于与人类活动的良性互动,人类的需求与培育(如1960年无单宁高粱的培育)让高粱不断“进化”,而高粱则以自身特性回应着人类的生产需求,这种双向奔赴构成了生物驯化与文明发展的美妙图景。三、活动感言

主讲人刁法然:筹备这场讲座的过程,是一次深入探索的奇妙旅程。从查阅斯诺顿的经典研究,到理解碳4植物的光合作用机制,再到梳理高粱的全球传播路线,我不仅巩固了生物课本知识,更学会了从地理、历史、文化等多维度看待一种植物。当把复杂的生物原理转化为通俗的语言,看着同学们专注的眼神和互动时的热情,我深深感受到分享知识的快乐。这次经历也让我明白,科学并不遥远,身边的一草一木都藏着智慧,未来我会继续保持探究的好奇心,发现更多生物世界的奥秘。

高一(13)班刘奕轩:高一生物课上学过碳3、碳4植物,但一直觉得很抽象,今天通过高粱的案例,终于彻底理解了两者的区别!刁法然同学讲的高粱“闯关”故事特别有趣,让我知道原来植物的生存也需要“独门绝技”,尤其是它既能抗旱又能抗涝的特性,太神奇了。这场讲座让我意识到,生物不仅是课本上的知识点,更是与我们生活、与人类历史紧密相关的学问,以后我会更加关注身边的植物,多问几个“为什么”。

高二王紫苏:这场关于高粱的讲座完全颠覆了我对“庄稼”的认知!以前只在老家田埂上见过高粱,觉得它就是不起眼的作物,没想到背后藏着这么多神奇的科学原理和有趣的历史故事。刁法然同学讲高粱是“碳4植物”时,结合图示把光合作用的差异讲得特别清楚,让我一下子就弄懂了课本上没吃透的知识点,原来植物的“生存智慧”这么奇妙。尤其是高粱从非洲野草到全球谷物的“闯关”经历,从印度的盐碱地到中国的低洼涝区,再到美国的干旱土地,它靠自己的特性和人类的培育不断适应环境,这种“坚韧生长”的力量特别打动我。现在我发现,生活里处处都是生物知识,以后我会带着好奇心去观察身边的植物,多查资料、多问老师,说不定也能发现隐藏的“生命奥秘”!

生物教师王慧杰:这场由学生主导的讲座非常成功!刁法然同学将生物学科知识与历史、地理、农业生产深度融合,既体现了扎实的知识储备,又展现了出色的整合与表达能力。讲座以问题为导向,用趣味化的形式解读了严谨的科学原理,完美契合了高一学生的认知特点,有效激发了学生的探究兴趣。这种“学生主讲、师生互动”的模式,打破了传统课堂的壁垒,让学生从知识的接收者变成传播者,不仅加深了自身对知识的理解,也带动了全班同学的学习热情,为我们的生物教学提供了新的思路。未来,我们会鼓励更多学生参与到这类学术分享中,让校园成为培养科学素养、展现青春风采的平台。

撰稿:王慧杰

摄影:王慧杰