时光如白驹过隙,不知不觉间我们已经携手走过一个学年。经过《百家争鸣》等历史剧的排练,英才历史剧社积累了经验,本学期开始尝试更为复杂的历史剧拍摄。寒假期间我们进行了内容的选取和剧本的创作,开学伊始确定了主要演员,经过紧张的准备,终于到了第一次对台词的阶段。

二、现场活动

为了保证活动的高效性,英才历史剧社社长再次重申社团规章制度和学习纪律,包括请假制度、工作分配等等。全体成员坐姿端正,认真聆听,外化于行,内化于心,保证了社团活动的规范性。

社长重申社团规章制度

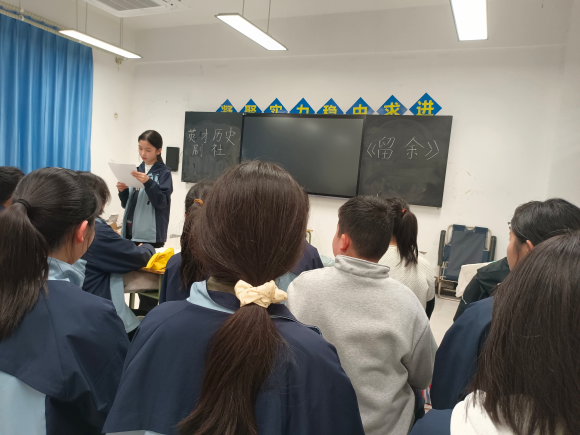

为了达到“人尽其用”,社团新成员都进行了自我介绍,包括自己的姓名、班级、特长等方面。在介绍的过程中,同学们不时发出一阵阵的惊呼声,有的同学参演过电视剧,有的同学是乐器演奏高手,有的同学是历史学霸……问渠哪得清如许,为有源头活水来。新生力量的加入再次激活了社团!

社团新成员在进行自我介绍

有了新生力量的加入,剧本排练更有意义了,老成员排练,新成员学习,无缝衔接。排练之前,指导老师先简单介绍了排练此剧的原因。康百万“留余”的故事是中国古代著名的治家格言之一,主要讲述了康氏家族(康百万为泛称)持家处世中崇尚“留有余地”的智慧,强调做事不过分、不竭尽,以保长久安康。其核心思想可概括为以下几方面:1. 匾额起源

河南巩义康百万庄园有一块著名的“留余匾”,上书:“留有余,不尽之巧以还造化;留有余,不尽之禄以还朝廷;留有余,不尽之财以还百姓;留有余,不尽之福以还子孙。” 这一家训成为康家百年兴盛的根基。

2. 处世哲学

康家主张凡事不可追求极致,需留余地。例如:财富积累,经商赚钱时不过分盘剥,让利合作伙伴与百姓;官场交往,为官不贪权敛财,懂得功成身退; 教育子孙,传承家业时注重品德,而非仅留钱财。

3.历史实践

康家自明清至民国富甲一方数百年,历经朝代更迭而不衰,正是因恪守“留余”原则。例如灾年主动赈济乡里、出资修桥补路,通过“散财”赢得民心,反助家族长久稳定。

选择《留余》故事进行排练也是基于其文化内涵:

它契合“满招损,谦受益”的儒家中庸之道,避免极端;它符合生态智慧,主张向自然索取时保留余地,体现可持续观念;它也遵循社会伦理,强调财富责任,反对为富不仁,倡导“义利兼顾”。并且此故事在现代依然有现代意义,康百万家族的“留余”文化至今仍被推崇,成为企业家精神与家族传承的典范。它提醒人们个人成功需兼顾社会责任;可持续发展优于短期利益; 精神传承比物质积累更关键。这一故事通过家族兴衰印证了“德财配位”的朴素道理,展现了中国传统商业文化中的伦理追求。在生活中、学习中都有其可以借鉴的地方。了解了故事的历史背景,指导老师开始对演员的台词和语气、动作、神态等方面进行详细地指导。比如对主要人物康道平形象气质的要求,对伙计们动作神态的要求以及对群众演员的要求。在老师的指导下,主要角色进行了一次简单的彩排,在彩排中,有趣的台词,精彩的动作给同学们带来了无穷的欢乐,也赢得了阵阵热烈的掌声。

社团指导老师在进行指导

社团成员在进行排练

经过三轮排练,演员们之间越来越默契。最后指导老师布置了下一步的任务:准备道具、场地和服装。活动取得圆满成功!三、活动总结

本次活动虽然场地简陋,但挡不住同学们的热情,所有同学全身心投入,收获颇丰。通过对老成员排练和工作态度的观摩,新成员汲取了经验,明确了方向,树立了信心。社团本次活动增强了凝聚力,为以后的发展打下了坚实的基础。

四、活动感悟

马瑞霖:从最开始的不敢演到现在的成熟应对,中间离不开老师的指导、同学的帮助和自己的辛苦排练。《留余》的排练让我接受了精神的洗礼。历史剧社让我成功蜕变,有付出才有回报,以后的我会更加努力!

赵帅钦:社团的活动让我大开眼界!我临时接到《留余》主演的任务,从最初的慌乱到最后的精彩展示,让我看见了自己的潜力和社团的团结。社团让我成长,让我更好的利用时间;社团让我进步,不管是做人还是做事,都给了我很多启发。未来的日子里我将继续努力,为社团的发展壮大贡献自己最大的力量!

撰稿:梁诗琪

摄影:贺俊