一、活动目的:搭建探索平台,种下实践种子

生物与劳动实践社团此次招新集会,旨在为热爱自然、乐于实践的同学们搭建一个交流与成长的平台。社团负责人在活动开场时便明确表示,当今时代的青少年虽身处信息爆炸的环境,却往往与真实的自然世界“隔了一层屏幕”,而社团希望通过此次活动,打破这种隔阂——让同学们不再只从书本上认识昆虫的翅膀、蛇类的鳞片,而是能亲眼观察、亲手触摸(在安全引导下),直观感受生命的形态与质感;同时,通过分享往届社团的实践成果,让同学们清晰地看到“生物知识”如何与“劳动实践”相结合,进而激发大家主动探索自然、参与实践的兴趣,为校园文化注入更多亲近自然、崇尚实践的活力。

二、活动内容:一场沉浸式的自然探索盛宴

(一)标本展示区:凝固的“自然密码”

在标本展示区的长桌上,几十件制作精良的昆虫标本整齐排列,宛如一件件艺术品。从色彩斑斓的凤蝶到纹路清晰的天牛,从体型微小的瓢虫到翅膀薄如蝉翼的蜻蜓,每一件标本都经过社团成员的精心采集、整理与封装,翅膀上的每一根翅脉、腿部的每一节关节都清晰可见。社团成员许馨悦手持镊子,小心翼翼地为围观的同学们讲解:“这些标本有的是我们在校园花坛里发现的,有的是去郊外实践时采集的,制作过程需要耐心和细心,比如展翅的时候,要一点点调整翅膀的角度,直到它呈现出最自然的状态。”

一位同学眼神里满是惊叹:“原来蝴蝶的翅膀放大了看,上面不是纯色的,而是有这么多细小的鳞片!以前在课本上看图片,根本没有这种震撼的感觉。”说着,他还拿出手机,轻轻拍下标本的细节,生怕错过任何一处“自然的密码”。

社团展品之蝴蝶标本2

社团展品之蝴蝶标本3

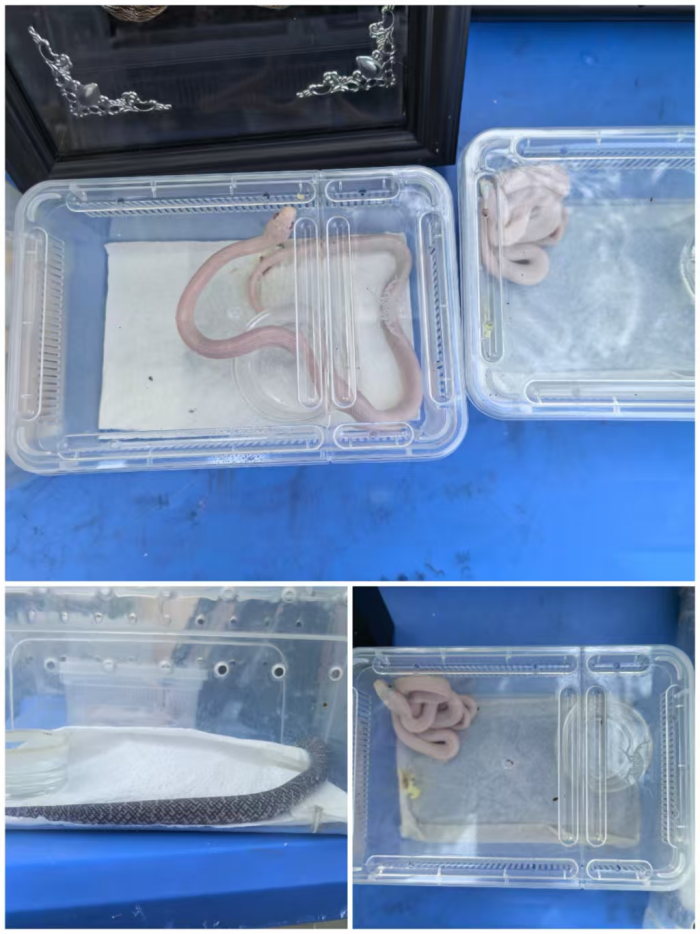

(二)活体互动区:流动的“生命课堂”如果说标本展示区是“凝固的自然”,那么活体互动区便是“流动的生命课堂”,也是此次活动最受瞩目的板块。这里摆放着几个透明的饲养箱,里面居住着几位特殊的“小嘉宾”——布鲁克王蛇、玉米蛇和橙蛛。

起初,不少同学因为对“蛇”的固有印象而有些胆怯,只是远远地站在一旁观望,但在社团成员的耐心引导下,大家渐渐放下了顾虑。社团成员沈涵贝手持一条通体金黄、带有褐色斑纹的玉米蛇,温和地向同学们介绍:“玉米蛇是无毒蛇,性格很温顺,大家不用害怕。你们看它的鳞片,摸起来是光滑的,不像有些蛇类那样粗糙。”说着,他轻轻托起蛇身,邀请有勇气的同学触摸。

“真的不咬人吗?”一位同学犹豫着伸出手,在触碰到蛇鳞的瞬间,他惊讶地睁大眼睛:“哇,比我想象中软好多!而且它的身体是温的,不像我以为的那样冷冰冰的。”渐渐地,越来越多的同学围了上来,有的小声询问蛇的饮食习惯,有的好奇地观察橙蛛如何在网中央“待命”,还有的拿出笔记本,认真记录着社团成员讲解的知识点——“布鲁克王蛇喜欢吃鼠类,玉米蛇主要以小型哺乳动物为食”“橙蛛的网很有韧性,能承受比自身重几倍的猎物”……原本对“冷血动物”的恐惧,在近距离的观察与互动中,渐渐转化为对生命的好奇与尊重。

社团展品之自养小动物

社团成员许馨悦笑着说:“每次带这些‘小家伙’出来,最开心的就是看到同学们从‘害怕’到‘好奇’再到‘喜欢’的转变,其实很多动物并没有我们想象中那么可怕,只要了解它们的习性,就能和它们友好相处,这也是我们想通过活体展示传递的理念——尊重每一种生命,理解它们在自然生态中的角色。”

参观自养小动物的同学们

(三)成果分享区:看得见的“实践足迹”在成果分享区的展板上,贴满了往届社团活动的照片与文字记录,像是一本翻开的“实践日记”,清晰地展现着社团的成长轨迹。“胚芽鞘的生长实验”中,社团成员们手持小纸杯和玉米种子,为即将萌发的玉米胚芽鞘设计生长速度的探究和测量实验;“郊外昆虫多样性调查”里,大家蹲在草丛中,手持放大镜仔细搜寻,笔记本上画满了昆虫的草图与观察记录;“生态缸制作比赛”中,同学们用玻璃瓶、砂石、水草和小鱼,搭建出一个个微型生态系统,看着自己的“小世界”里生命循环往复,满是成就感。

社团负责人沈涵贝站在展板前,向同学们一一介绍:“这些活动不是‘走马观花’,而是真正让大家‘动起来’——玉米胚芽鞘的萌发实验需要定期浇水、测量,调查昆虫需要记录数据、分析结果,制作生态瓶需要理解生物之间的依存关系。讲述生物的分类系统;讲述中药与植物的关系及药用机理;讲到标本的制作;讲到课本实验的延伸与拓展等等。每一次实践,都是一次‘把知识变成行动’的过程。”

围在展板前的高二同学刘同学频频点头:“以前总觉得‘生物’是一门需要死记硬背的学科,今天看了这些照片,才发现生物可以这么‘活’——能亲手实践我们所学的内容并持续完成项目,这种成就感特别强!”

参与招新的社团指导老师和社团成员

三、活动意义:不止于“招新”,更是一次“自然启蒙”此次活动的意义,早已超越了“招新”本身。对于参与活动的同学们而言,这不仅是一次新奇的体验,更是一场深刻的“自然启蒙”——它让大家意识到,生物并非遥远的“知识点”,而是就在我们身边的“生命伙伴”;劳动也并非枯燥的“任务”,而是将知识转化为行动、创造价值的过程。

正如一位参与活动的同学在感言中所说:“以前我总觉得‘生物’离我的生活很远,但今天看完这些标本、摸到小蛇之后,突然觉得自然就在我们身边。以后走在校园里,我可能会多留意一下花坛里的昆虫,多看看路边的植物,因为它们都是有故事的‘小生命’。”

而对于社团而言,此次活动也是一次“双向奔赴”——不仅招收到了一批热爱自然、乐于实践的新成员,更在校园里传递了“亲近自然、崇尚实践”的理念。社团指导老师王老师表示:“我们希望通过这样的活动,让更多同学明白,学习生物不只是为了考试,更是为了理解生命、热爱自然;参与劳动实践也不只是为了完成任务,更是为了学会动手、学会创造。未来,社团会继续开展更多有意义的活动,让同学们在实践中收获知识、收获成长。”

四、社团组织者与学生感言:以热爱为帆,赴实践之约

活动接近尾声时,不少同学在招新报名表上郑重地写下了自己的名字,而社团组织者与参与学生的感言,更是让此次活动的意义变得更加厚重。

社团社长许馨悦和沈涵贝同学说:“筹备这次活动花了将近一周的时间,从整理标本、准备活体的饲养箱,到制作成果展板、安排讲解人员,每一个环节都离不开社团成员的齐心协力。看到同学们围着展示区不肯离开,听到大家说‘原来生物这么有趣’,我觉得所有的付出都值得了。未来,我们会带着新成员一起,去校园里实践科学的探索与实践,让每一个加入社团的同学,都能在这里找到属于自己的‘自然科学研究乐趣’。”

刚报名加入社团的高一同学陈同学激动地说:“我从小就喜欢小动物,但以前只能在电视上看,今天能亲手触摸小蛇,还听社团的学姐讲了这么多关于生物的知识,真的太开心了!

五、活动总结:让自然与实践,成为青春的底色

下午5点,夕阳西下,活动在同学们的意犹未尽中落下帷幕。篮球场上的展示桌被一一收起,但那些关于昆虫标本的惊叹、关于活体动物的好奇、关于实践活动的向往,却深深留在了每一位参与者的心中。

此次生物与劳动实践社团招新集会,不仅为社团注入了新鲜血液,更在校园里播下了“亲近自然、热爱实践”的科学探究种子。它用最直观、最生动的方式,让同学们感受到了生物的魅力、劳动的价值,也让大家明白:学习不止于书本,实践才是检验知识、收获成长的最好途径。

未来,相信会有更多同学带着这份对自然的好奇与对实践的热情,加入到社团的队伍中——他们会在社团的课堂中记录昆虫的成长,在郊外的田野里调查植物的分布,在亲手搭建的生态瓶里观察生命的循环。而这份与自然相伴、与实践同行的经历,终将成为他们青春中最珍贵的底色,让他们在探索与创造中,成为更懂生命、更爱生活的人。

摄像:许馨悦、沈涵贝

撰稿:王慧杰