聚首论道研命题,共探历史教学新路径。

金秋时节,教研氛围正浓。本周,一场聚焦历史命题核心能力的专题分享活动如期举行,这也是本校历史组“智汇杏坛”活动的第二期。全校的初高中历史教师齐聚一堂,共同聆听资深命题专家陈志华老师的经验分享。

作为深耕历史教育领域多年的资深专家,陈志华老师不仅拥有扎实的学科功底,更具备丰富的实战命题经验——她曾多次深度参与郑州市初中历史学科命题工作,对命题方向、考查重点及题型设计有着精准把握。活动现场,老师们始终保持专注,时而认真记录陈老师拆解的命题逻辑,时而凝神思考例题中暗藏的考查意图,生怕错过任何一个关键细节。

分享会上,陈志华老师首先聚焦历史选择题命题技巧,从六个核心维度展开深度解析,为在场教师带来极具实操性的指导。

在选项设计上,陈老师强调两点关键原则:一是必须设置干扰项,通过精准捕捉学生常见认知误区,检验其知识掌握的扎实度;二是四个选项相似度需越高越好,避免因选项差异过大让学生轻易排除错误答案,真正考查对历史知识的辨析能力。题干设计同样有章可循。她明确提出,设问需采用陈述句形式,且必须为正向设问,确保表述清晰无歧义;同时,题干与正确答案组合后需形成一句完整、严谨的正确表述,且题干中不得出现①②③等序号类信息,避免干扰学生阅读与判断。针对题型分类,陈老师将其归纳为五大类,覆盖不同考查目标:基础层面的史实识记题、侧重信息提炼的概括类题、考查思维深度的现象本质题、整合多素材的综合分析题(需结合两条或三条信息归纳共同主旨),以及检验逻辑能力的因果推理题,让老师们对选择题考查方向有了系统认知。难度把控是命题的另一核心。陈老师指出,整体难度需控制在6.0-6.5区间,属于5-7梯度中的中等难度;整套试卷可设置两三道难度稍高的题目,形成合理区分度。她特别提醒,命题需从课本中选取类似文本情境,精准暴露学生对教材理解不深入的问题;同时要注重选项与题干的契合度,避免出现选项仅契合题干部分信息、或与题干无关的情况,也需警惕过度复杂化选项表述,确保考查重点不偏离。

详实的解析与具体的实操建议,让在场老师们对选择题命题有了全新认知,纷纷表示受益匪浅。

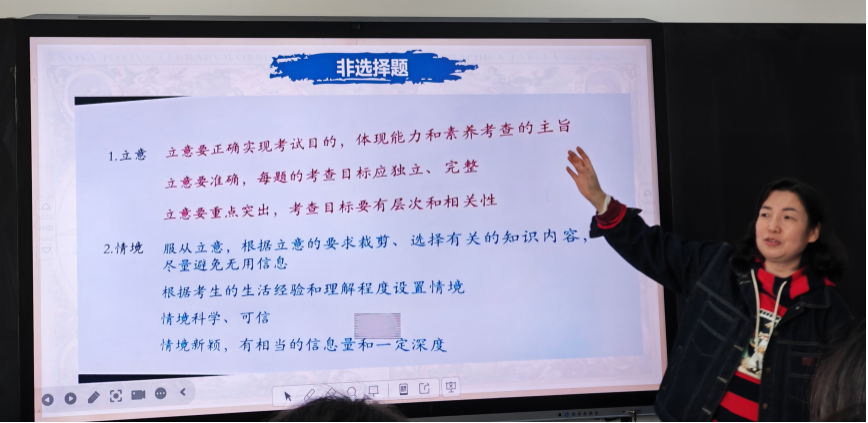

在非选择题命题技巧讲解环节,陈志华老师采用“实例对比”的方式,将试题修改前与修改后的版本直观呈现,让在场教师清晰看到优化思路,随后围绕十大核心要点展开细致解读。

在材料与主题设计上,陈老师强调,材料出处与形式需避免雷同,同时材料与材料、材料与问题之间必须围绕一条主线或一个中心展开,确保逻辑连贯、主题聚焦,避免信息碎片化。她特别指出,原始史料是命题的重要支撑,非选择题中必须包含原始史料,且史料实证类题目不可或缺,这是考查学生历史探究能力的关键载体。针对命题创新与概念界定,陈老师给出务实建议:创新过程中出现“bug”是正常现象,不应以此批判出题者,而应共同探讨优化方案;同时,探究的概念需明确具体,避免使用“华夏文明地理环境”这类范围忽大忽小、难以界定的主题,确保考查方向清晰、学生有明确的作答抓手。

在问题设计与价值导向层面,陈老师提出多重要求:问题需引导学生用具体史实、严谨逻辑进行解释,或明确要求写出“如何推动”的思维过程,倒逼学生展现思考路径;命题必须融入正确的价值观引导,实现知识考查与价值塑造的统一;更要树立“以解决问题为核心”的思维,题目可设计成跨学科、综合性或与生活关联的类型,不局限于固定答案范围,只要学生能合理解决问题即可得分。最后,陈老师强调,非选择题应考查学生“调动所有知识解决问题”的综合能力,鼓励教师“就题说题”,打破思维固化,不被传统命题框架束缚,让题目真正成为检验学生历史核心素养的有效工具。整场讲解案例鲜活、要点明确,为教师们开展非选择题命题提供了清晰的实践路径。

陈志华老师深入浅出的讲解,让在场教师们收获满满,也为后续的交流分享奠定了扎实基础。随后,张玮老师与李光伟老师先后登台,结合自身教学与命题经验,分享了独到见解。

张玮老师首先谈到,此次分享会让他深刻感受到全体教师对历史教学的执着与热忱——正是这份对专业的敬畏与追求,才是推动教学与命题能力持续进步的核心动力。针对命题工作,他提出两点关键建议:一是需秉持强烈的合作精神,通过团队协作反复打磨题目,在思想碰撞中优化命题细节,提升题目质量;二是新课标理念应贯穿命题全程,无论是核心素养导向,还是“大学科”整合思维,都要融入题目设计,确保命题与教学改革方向同频共振。

李光伟老师则聚焦命题趋势与实践要点,分享了四点思考:其一,当前历史命题对学生思维能力的要求不断提升,整体难度也随之逐步增加;其二,日常教学应聚焦提升学生解题能力,而非盲目猜题押题,要通过扎实训练培养学生的历史思维;其三,命题设计中需重点关注对学生思维过程的考查,引导学生展现分析、推理的逻辑链条,而非仅关注最终答案;其四,优质题目离不开鲜活的情景创设,情景既要源于历史史实,又要与生活、现实紧密关联,让学生在真实语境中运用历史知识解决问题,感受历史学科的现实意义。

两位老师的分享务实且深刻,为在场教师搭建了多元视角的交流平台,进一步深化了大家对命题工作的理解。

活动尾声,初中历史教研组长朱会丽老师对整场分享进行总结,从团队协作、学生培养与教师成长三个维度,为后续工作指明方向。

在命题工作推进上,她强调组内建立了合理的命题搭配机制,明确“一人命题、一人审题”的分工模式,通过相互校验、彼此支撑,既保障题目质量,也凝聚团队合力,让团结协作成为提升命题效率的坚实基础。针对教学核心目标,朱老师指出,命题的最终指向是培养学生的历史核心能力,无论是选择题的辨析能力,还是非选择题的探究能力,都需与日常教学紧密衔接,以科学命题反哺教学实践,真正实现“以考促学、以考促练”。

最后,她特别关注青年教师成长,鼓励青年教师主动规划职业生涯,在深耕教学的同时,积极向经验丰富的老教师请教,汲取宝贵经验,加速自我提升,在专业成长道路上稳步前行。简短而有力的总结,为整场教研活动画上了圆满句号,也让老师们带着清晰的目标开启新的教学探索。

本次教研活动落幕之后,初中历史教研组长朱会丽老师特别将初中三个年级青年教师的分享内容整理成附录,纳入活动成果之中,共同见证青年教师的进步成长。

初一历史备课组 贺俊:

聆听了陈老师的精彩分享,感悟颇多。首先,历史命题要紧跟课程标准,把握大方向,不能盲目。其次,历史命题要用心,多人精心打磨才能铸就精彩试题,我们要用严肃认真的态度去对待每一处细节,从材料的选取到问题的设置都必须严谨。最后,历史命题需要历史教师有丰富的知识储备,不断去探寻原始史料,只有扎根沃土才能孕育精华。

初二历史备课组 张淑敏:

听完陈志华老师对历史学科命题技巧的深度拆解,我对“命题”的认知彻底跳出了“出题答题”的浅层框架,真正触摸到了其背后承载的教学逻辑与学科价值,心中满是豁然开朗的感悟。

以往设计题目时,我常陷入“重形式、轻内核”的误区:选择题只想着凑齐四个选项,非选择题则随意找几段材料拼接,从未深思每一个细节背后的考查意图。而陈老师的讲解如同一把钥匙,打开了命题设计的系统之门。选择题中“四个选项相似度越高越好”的原则,颠覆了我“易排除才好做题”的固有思维——原来干扰项的设置,不是为了“为难学生”,而是为了精准检验他们对知识的辨析能力;“题干与答案形成完整正确表述”的要求,更让我明白命题需追求逻辑闭环,避免因表述模糊误导学生。这些细节看似微小,却藏着对学生思维严谨性的深层考量。

非选择题的讲解更让我触动颇深。“原始史料必须有”“史料实证类题目不可或缺”,这两条原则直指历史学科的本质——历史学习本就该基于史料、源于实证,命题若脱离史料,便成了无源之水。而“以解决问题为核心”的命题思维,更是打破了我对“标准答案”的执念:当命题可以关联生活场景、融入跨学科视角,允许学生用不同思路解决问题时,题目便不再是冰冷的考核工具,而是引导学生运用知识、服务现实的桥梁。陈老师展示的“修改前与修改后试题对比”,更让我直观看到:好的命题不是一蹴而就的,而是在反复打磨中,让材料更连贯、问题更聚焦、价值导向更鲜明。

此次学习让我明白,命题是教学的“指挥棒”,更是教学的“反光镜”。它既指引着日常教学的方向,也映照出教学中存在的不足。未来,我会将这些命题智慧融入教学实践,以更科学的命题反哺课堂,真正实现“以考促学、以考育人”,助力学生在历史学习中提升核心素养,成长为有思维、有担当的学习者。

初三历史备课组 董佳姗:

听完陈志华老师的试题命制分享,核心感悟是:试题命制的本质是“立意领航、情境搭桥、设问落地”,选择题与非选题虽形式有别,但都需坚守“科学、精准、素养导向”的核心逻辑。

非选题的“三立意”要求,让我明确了命题不能“泛泛而考”,而是要以能力素养为锚,让每道题的考查目标清晰、分层且独立,避免知识点的杂乱堆砌;“情境服务立意”的原则,提醒我命题需跳出课本局限,结合学生生活经验设计新颖、有深度的场景,既不冗余也不超纲,让学生在真实语境中运用历史知识;“设问紧扣核心、形式灵活”的要求,则点出了非选题的关键——既要覆盖重点,又要通过巧妙设问引导学生深度思考,而非机械作答。

选择题的六条准则,更凸显了“严谨性”的重要性:题干简洁无冗余线索、选项范畴统一、干扰项贴合学生典型错误,这些细节能有效避免命题漏洞,保证考试的公平性;正向陈述句设问、正确项随机分布等要求,既符合初中生的认知特点,也能减少答题干扰,让考查更聚焦知识本身。

整体而言,好的历史试题绝非知识点的简单罗列,而是立意、情境、设问的有机统一,既要实现考查目的,又要兼顾科学性、新颖性和适切性,最终指向学生历史核心素养的提升。

图文:张淑敏

审核:朱会丽 赵剑锋