2025年6月29日,正值月末夏意渐浓之际,河南省实验中学“遇见”实践力地理社团的师生们带着对传统非遗文化的深切向往,踏入“国家级非物质文化遗产”——唐三彩博物馆,开启了一场以“唐三彩韵映新章,匠心传承践真知”为主题的沉浸式研学之旅。从博物馆的历史长河中溯源,到工坊里触摸技艺温度,再到亲手绘制釉彩,师生们在“看、听、做”中读懂了唐三彩的“前世今生”,更在实践中厚植文化传承的责任与信念。

“遇见”地理实践力社团师生在博物馆前合影

环节一:溯盛唐遗韵,探三彩文脉

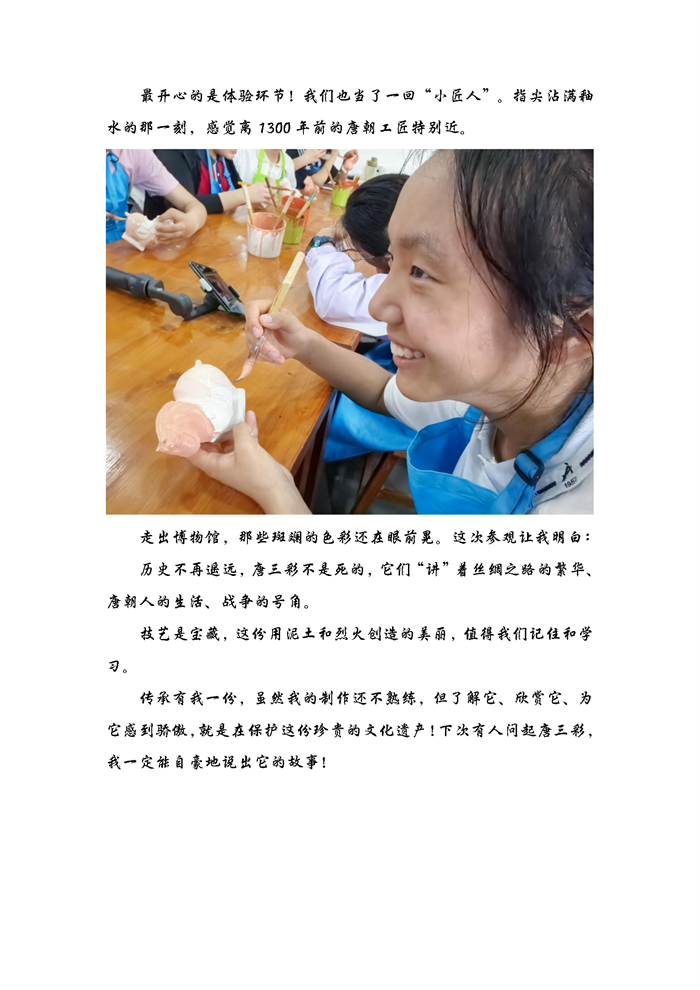

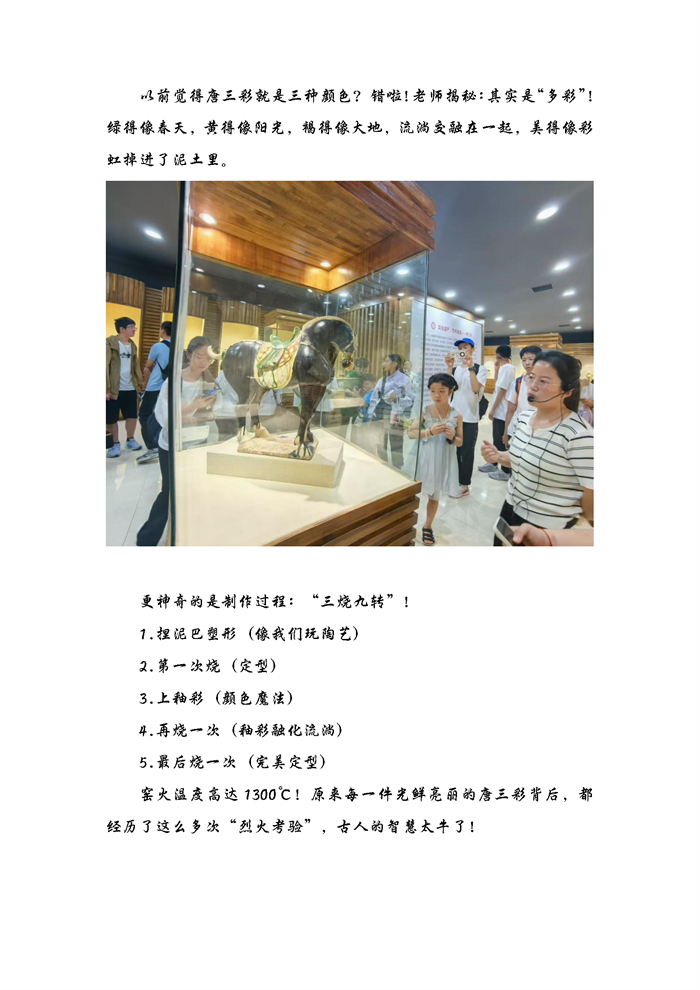

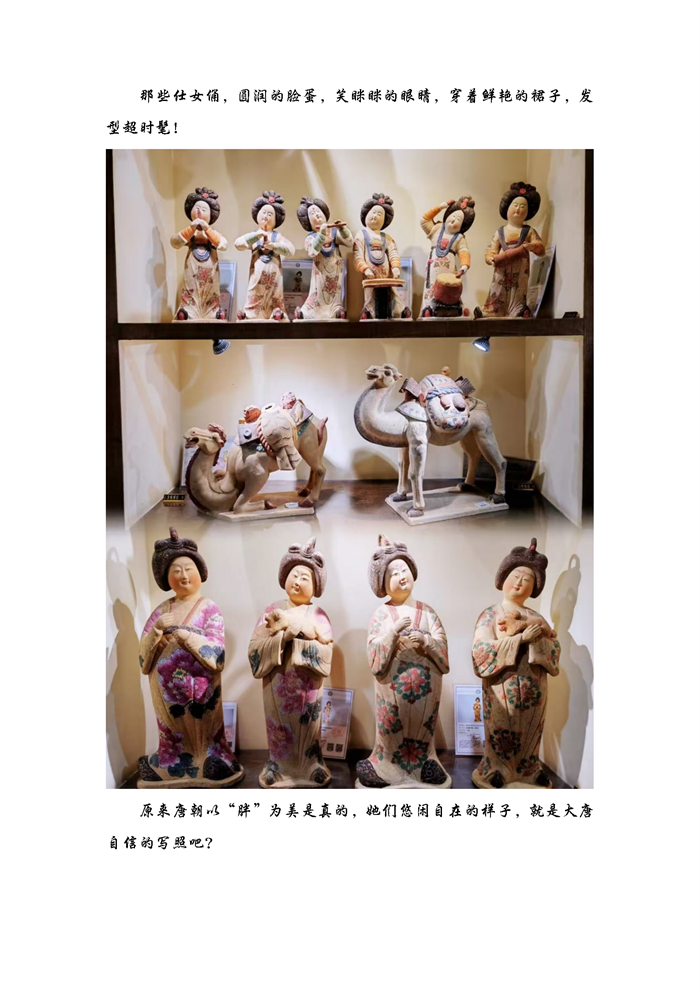

上午9:45,研学首站落于唐三彩博物馆。跟随讲解员的脚步,师生们穿梭于一楼、二楼的展陈空间,目光所及皆是盛唐气象的缩影:姿态各异的三彩骆驼载着丝绸与驼铃,仿佛从“丝绸之路”的风沙中踏尘而来;昂首嘶鸣的三彩骏马浑身釉色流光,似要跃出展柜奔赴草原;还有仪态雍容的仕女俑、憨态可掬的镇墓兽……每一件展品都如同一枚“文化密码”,诉说着唐三彩从初唐兴起、盛唐鼎盛到后世传承的脉络。

师生聆听讲解员介绍三彩文化

师生参加三彩制作工坊

“同学们看这匹三彩马,它的造型融合了西域马的健硕与中原马的灵秀,正是唐代开放包容的见证。”讲解员的讲解让学生们恍然大悟——原来三彩器不仅是艺术珍品,更是多元文化交融的“活化石”。当听到“龙马精神”的典故与三彩马造型的关联时,七年级学生李雨桐在笔记本上认真记下:“三彩马的每一道曲线,都是古人对力量与美好的诗意表达。”

环节二:访工坊春秋,悟传承智慧

离开博物馆的历史长廊,师生们转入工坊区,一场“传统与现代的对话”在此展开。工坊内,工作人员以“小物件大讲究”为引,揭开了唐三彩制作的神秘面纱:从模具压制坯体的“分块拼接术”,到素坯晾干时“慢工出细活”的等待;从第一次烧制时“火候如人生”的拿捏,到施釉后二次入窑“釉变似魔法”的惊喜——每一步都藏着“十窑九不成”的艰辛。

师生参观“旧”式三彩柴火窑

最令师生惊叹的是传统柴火窑与现代气窑的对比:古老的柴火窑内壁熏得黝黑,木料燃烧的噼啪声中,温度全凭匠人的经验掌控,“烧一窑要耗半车柴,成品率却不到六成”;而隔壁的电窑与气窑,电子显示屏清晰标注着升温曲线,“精准到5℃的控温,让成品率提升至九成以上”。“原来非遗传承不是守旧,而是用新方法护旧魂!”王老师的总结让学生们频频点头——传统技艺的“根”在匠心,“叶”在创新。

环节三:执釉笔绘彩,践匠心之约

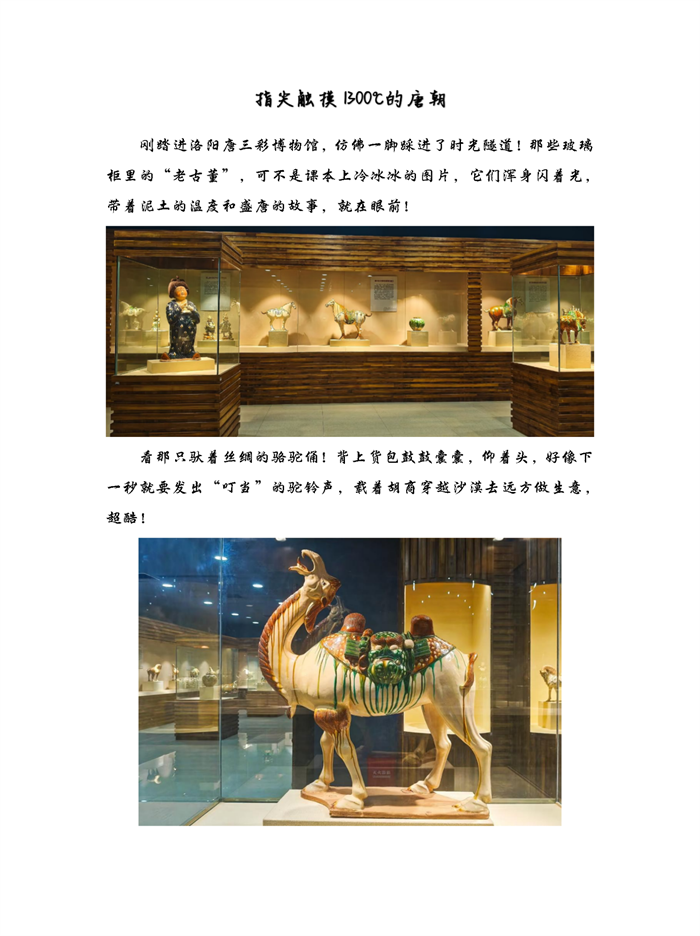

“现在,轮到大家当一回‘小匠人’!”随着工坊师傅的一声号召,最令人期待的体验环节拉开帷幕。每个学生领到一只素坯小马,以及黄、绿、橙三种经典釉料。调色时,有的同学担心“颜色太淡不显韵”,有的纠结“笔触太重会流釉”;绘制时,有的专注描摹马鬃的弧度,有的细心点染马蹄的花纹……现场只听得见釉笔轻触坯体的沙沙声,与偶尔的“这笔歪了,得补补”的小声讨论。

师生在研学体验区给三彩马“上色”——涂釉料

八年级(19)班的杨紫晗举着自己的作品说:“原以为画个小马很简单,可釉料稍多一点就会往下流,稍少一点又不够鲜亮,原来‘匠人’二字背后是千万次的练习!”最终,当一件件带着学生体温的“三彩小马”排列在案头,那斑斓的釉色不仅是盛唐的回响,更映照着少年们对“匠心”的新理解——所谓传承,不过是“把每一步都做到极致”的坚持。

此次唐三彩研学,以“一器”串起“千年”,让师生们在触摸历史、对话技艺、践行匠心的过程中,既读懂了“一彩一世界”的艺术厚度,更领悟了“守正创新”的传承智慧。正如王老师在活动尾声所言:“每一件三彩器都是‘火与土的诗’,而我们的使命,是让这诗在新时代继续传唱。”未来,“遇见”社团将继续扎根中原非遗沃土,以实践为笔,以传承为墨,续写更多“传统与青春”的动人故事。

【学生感言】

8年级(29)班张宏毅同学:

今天参与唐三彩文化体验活动,从博物馆参观到亲手制作,我对这一非遗技艺有了更深刻的认知与感悟。

最令我触动的,是参观博物馆时对制作工艺的直观认知。展柜里详细展示了唐三彩从选料、研磨、制坯到上釉的全流程——每一步都需要精准控制,尤其是釉彩的调配与烧制火候的把握,稍有偏差便可能前功尽弃。这让我真切体会到“匠人精神”的分量:那些历经千年仍色泽绚丽的唐三彩,背后是一代又一代手艺人用耐心与专注浇筑的传承。

实际动手制作时,我才真正体会到“纸上得来终觉浅”的含义。原以为像给石膏像上色般简单,可当我拿起釉料刷时,才发现陶坯的质地、釉彩的浓淡、涂刷的力度都会影响最终效果——稍不注意就会串色,干后颜色也与想象大相径庭。制作小马陶坯的过程中,我反复调整、修正,终于完成作品时,既为它的独特色泽欣喜,更深刻理解了“入窑一色,出窑万彩”的哲理:正如我们的成长,经历磨练与沉淀,终会绽放属于自己的光芒。

关于传承,我认为今天的体验本身就是最好的实践。作为中学生,我们不仅要学习技艺,更要将这份对非遗的热爱传递下去。当我们在涂错色时互相提醒、在失败时互相鼓励,其实就是在践行“传承”二字——它不仅是技艺的延续,更是精神的接力。

7年级(25)班马菀宁:

今天的唐三彩文化之旅,让我从“听说”走向“了解”,从“旁观”变为“参与”,收获颇丰。

首先是知识的丰盈。活动中,我系统学习了唐三彩的历史背景——它兴盛于唐代,是中外文化交融的产物;也了解了制作工艺的复杂:从选土、制坯到上釉、烧制,每一步都需要匠人全神贯注。这些知识像一根线,串起了我对“非遗”的模糊认知,让我明白:唐三彩不仅是一件器物,更是唐代开放包容的文化符号。

动手制作时,我切实感受到了“不容易”。陶坯的表面比想象中粗糙,釉料刷上去总挂不住;调色时稍不留神就会混色,原本计划的“渐变红”变成了“斑驳紫”。但正是这些“不容易”,让我更敬佩那些坚守的手艺人——他们几十年如一日重复着枯燥的步骤,只为让这抹“唐韵”流传至今。

最让我深思的,是唐三彩与丝绸之路的关联。老师提到,唐三彩的纹饰融合了胡风元素,其传播也依托于丝路商队。这让我突然意识到:文化的生命力,在于交流与融合。如今我们学习唐三彩,不仅是为了保护传统,更是为了让它在新时代的“文化丝路”上继续发光。

7年级(25)班崔昊辰:

今天的唐三彩制作体验,像一场充满惊喜的“色彩冒险”,让我对非遗有了全新的理解。

最有趣的是制作过程中的“意外之喜”。我原本想给小马陶坯刷上蓝绿渐变的釉彩,却在刷第二遍时手一抖,蓝色釉料混进了绿色区域。正懊恼时,老师却笑着说:“别急,等干了看看。”指导我们制作的导师解释说,那片混色的区域会呈现出一抹灵动的青紫色,会比我原本设计得更有层次。这让我突然明白:传统工艺的魅力,或许就藏在这些“不完美”里——它不像机器生产般千篇一律,反而因手作的“偶然性”诞生出独一无二的美。

除了惊喜,更深刻的是对“传承”的感受。参观工坊时,我看到老匠人们蹲在工作台前,用放大镜检查陶坯的每一道纹路,手指因长期接触釉料而泛着淡淡的黄色。他们说:“现在机器能做大部分活,但手作的温度,机器学不会。”这句话让我顿悟:所谓传承,不是简单地“复制”,而是用双手传递温度,用热爱延续生命。

完成自己的小马陶坯时,我捧着它看了很久——它的釉色有点斑驳,造型也不算完美,却让我格外自豪。因为它不仅是一件手工作品,更是我与千年唐韵的一次“对话”。这份体验,会成为我心中永远的“惊喜记忆”。

下面是宋知恩同学研学收获作品: