一、活动目的

在人的一生之中,从看得懂画面开始,就开启了阅读生涯,翻开一本书,就开启了一段滋养心灵的旅程。阅读能以极小的成本,获取创作者毕生的智慧精华,从而锻炼我们的心智、情感和精神肌肉。身处信息时代,我们常跟随网络潮流,凭借喜好来进行阅读,内容来源的多样性、创作水平的参差不齐和碎片化阅览,难免使人产生思维混乱。而名著是在尽量真实可靠、符合逻辑的情况下,给出更多变量,生动细腻地还原一部分事实,是在讲真故事,它有助于我们分辨真相,了解社会学、经济学、心理学等相关规律,对个人发展具有启示和指导作用。为了使同学们在信息洪流中建立深度思考的锚点,促进心智成熟,映刻文学社于5月26日下午组织了本次“阅天地˙阅众生˙阅自己——名著竞猜与赏析活动”。为大脑进行负重训练,形成具有审美趣味的价值观,是举办本次社团活动的初衷。

活动主题展示

二、活动内容

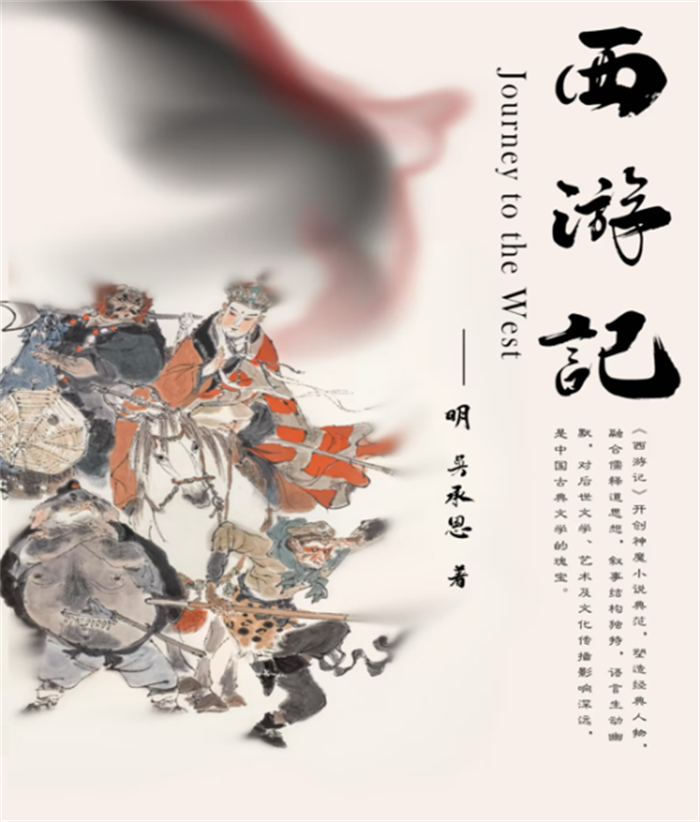

本次活动主题为名著竞猜与赏析,目的是激发学生对名著的阅读兴趣,了解经典篇章的意义与魅力。先是两位社长抽取名著中具有特色的片段,进行汇总,并制作为PPT进行展示与竞猜;然后文学社成员自由组合为三个小组,结合自身兴趣,选择一本对自己影响最深的名著进行讨论与分享,以扩大大家的阅读涉猎面,加深对名著的了解。

指导老师和活动成员合影

三、活动流程

第一环节:同学们通过观看PPT中所呈现的关键信息,抢答说出书名。精炼的词汇如同文明基因的碱基对:《论语》的“仁”字撑起儒家殿堂。《道德经》的“道”字旋出东方智慧。正是这些星子般的关键词,使典籍得以穿透岁月雾障,在每代人的心坎上重新铭刻存在的密码。同学们通过联系抽象的图案,开动脑筋,抢答竞猜。通过这一环节,大家深刻体会到,一个吸引人的书名好似作者留给世界的最后一道谜题,也是读者开启智慧的第一把钥匙。书名让文字未展时,思想的闪电已劈开认知的荒原。

活动内容展示

第二环节:在名著竞猜的热烈氛围感染下,同学们拉开记忆的闸门,寻找内心深处最打动自己的那一本书,畅谈名著对自己的精神滋养和人生指导,并写下感悟。

活动过程掠影

第三环节:鉴赏余华小说《活着》及其改编的影视作品。当银幕上福贵牵着老牛走过苍茫田野,张艺谋用朴拙的镜头将余华笔下的苦难熔铸成一曲生命颂歌。原著中“鸡变鹅,鹅变羊”的生存寓言,在电影里化作福贵对孙儿的喃喃低语;深宅大院到破败土屋的空间变迁,暗喻着生命从浮华到本真的回归。《活着》之所以成为跨时代的经典,因为它道破了中国人生存哲学的精髓:当命运剥夺所有外在价值,活着本身便成为最高意义的仪式。福贵牵着老牛走向夕阳的身影,已然镌刻成中华文明面对无常世界的永恒图腾——那从容前行的剪影告诉我们:生命的意义不再逃避苦难,而在背负苦难依然前行。

同学们认真赏析影片

同学们认真观影与思考

第四环节:活动进入最后阶段,指导老师进行了活动点评,本次活动两位社长做了精心准备,同学们积极参与,展现了自己的名著阅读功底,提升了自我认知,对阅读名著也有了更深的体会。

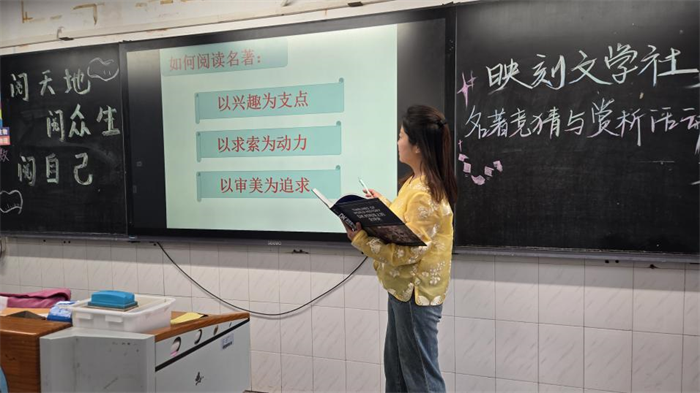

在肯定了同学们的精彩表现之后,老师讲了三个问题:一是阅读名著的意义。虽然大部分名著的故事也是编的,但它编得符合逻辑,遵循规律,细节详实,心理描写丰富生动,有助于我们理解世界,理解社会,理解人性。从某种意义上说,阅读名著,就是“阅天地˙阅众生˙阅自己”,在阅读中形成对客观规律的认知,而规律会组成我们的三观,指导我们的行为,小到下一顿饭吃什么,大到事业的进取和配偶的挑选,这些选择最终会决定我们的未来幸福与否。”二是为什么会出现名著阅读障碍。有一些名著我往往读不下去,原因主要在于知识不够、阅历尚浅和时代差异,需要给予时间耐心了解与接触。”三是如何进行名著阅读。经过同学们讨论,老师总结,提出了如下建议,即“以兴趣为支点,以求索为动力,以审美为追求”。阅读名著先从自己感兴趣的主题入手,再触类旁通。比如读《论语》,不妨先记住“食不厌精,脍不厌细”不仅给我们以做菜的启示,也增加了生活的趣味。在我们人生的每个阶段都会面临一些问题或困境,我们可以在名著中寻找答案,启发思考。“腹有诗书气自华”,我们应追随更好的审美意境去阅读经典,在更高的维度精塑我们的三观,滋养前行的动力。

指导老师进行活动总结

四、活动意义

书籍是存在的透镜,阅读是认知的越狱。名著是时间长河中大浪淘沙淘出来的真金,是时间和过往的智者替我们遴选出无限贴近真实的内容,读名著,就是与历史长河中的智者对话,为我们打开洞察世界的窗口。王充《论衡》有云:“涉浅水者见虾,其颇深者察鱼鳖,其尤甚者观蛟龙。”当千万册典籍在意识深处共鸣,个体便接通了人类智慧的长河,从此手持但丁的地图穿越地狱,怀揣老子的玄鉴照破迷障。书页开合间,犹如《诗经˙小雅˙六月》所言,“织文鸟章,白旆央央,元戎十乘,以先启行。”希望同学们的人生,明亮美好,破浪前行!

读书活动的意义

五、活动感悟

樊家钰:论《百年孤独》的重复与超越。

加西亚˙马尔克斯的《百年孤独》是一部关于记忆与遗忘,覆复与突破的宏大寓言,布恩迪亚家族七代人的命运,在马尔克魔幻而精准的笔下,构成了一个不断循环的莫比乌斯环。每个阿尔卡帝奥都冲动且鲁莽,每个奥雷里亚诺都孤僻避人,每个名为蕾梅黛丝的都难逃早逝的命运——这种命名的宿命暗示了人类历史的因果循环。

马孔多的建立,繁荣,消亡,都浓缩了拉丁美洲至整个人类文明的命运图谱,由奥雷里亚诺第二破译出梅尔基亚斯的手稿时,他惊恐地发现自己已在早已写定的剧本中重演人生,而这种预先被述的恐惧道出了人类在面对历史时的处境:我们以为自己在创造历史,但不过是在重演已发生的历史。

但在无可避免的孤独宿命中,马尔克斯依然留下了超越循环的可能:最后一位奥雷里亚诺,那个长着猪尾的孩子告诉我们,或许唯有承认孤独,才能改变命运的循环。

叶芳宇:《百年孤独》是加西亚˙马尔克斯的不朽经典,这部魔幻现实主义巨著,如同一幅宏大的历史画卷,展现了布恩迪亚家族七代人的传奇故事,以及马孔多小镇的百年兴衰,让人沉浸其中,感慨万千。

在这个虚构的世界里,作者巧妙地融合了现实与幻想。神话传说、民间故事和宗教典故信手拈来,使作品充满了神秘色彩。下了四年十一个月零两天的大雨、能让人失眠失忆的疫病、抓着床单升天的美人儿蕾梅黛丝……这些奇幻元素,看似荒诞不经,却又与现实紧密相连,折射出拉丁美洲一个世纪以来风云变幻的历史。

书中最让我着迷的,是对人物孤独内心的刻画。家族的每一个成员,都被孤独深深缠绕。何塞˙阿尔卡蒂奥˙布恩迪亚对科学和未知世界充满好奇,却因不被理解而陷入孤独,最终精神失常;奥雷里亚诺上校经历了战争的洗礼,战后他将自己关在房间里制作小金鱼,做好后又熔化重造,周而复始,在孤独中消磨时光;阿玛兰妲拒绝爱情,终日缝制殓衣,缝了拆,拆了缝,在孤独中走向生命的尽头。他们的孤独,是内心的迷茫与挣扎,是对命运的无奈与妥协。

透过这一个个孤独的灵魂,我窥见了人性的复杂与多面。每个人都在追求自己的幸福和价值,却又在命运的洪流中迷失方向。布恩迪亚家族的成员们,有的被权力和欲望蒙蔽双眼,有的在爱情中苦苦挣扎,有的则在孤独中自我封闭。他们的故事,让我深刻地认识到,人性既有善良、勇敢的一面,也有自私、贪婪的一面。

从更深层次来看,《百年孤独》也是一部关于时间和命运的作品。书中反复出现的预言和循环的情节,暗示着命运的不可抗拒。家族的兴衰荣辱,似乎早已被命运注定,无论他们如何努力,都无法摆脱孤独和毁灭的结局。这种对命运的深刻思考,让我不禁反思自己的人生。我们在生活中,是否也常常感到身不由己?面对命运的安排,我们又该如何抉择?

阅读《百年孤独》,是一次震撼心灵的旅程。它让我领略到了魔幻现实主义文学的独特魅力,也让我对人性、命运和时间有了更深刻地认识。它提醒着我,要珍惜当下的生活,勇敢地面对人生的挑战,在孤独中寻找内心的宁静与力量。

戴馨冉:《红楼梦》作为中国古典文学的巅峰之作,以贾、史、王、薛四大家族的兴衰为背景,围绕贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情婚姻悲剧展开,道尽世间悲欢与人性幽微,读来常令人在繁华落尽处品出刻骨的苍凉与深邃的哲思。

书中最动人的莫过于对“情”的极致书写。林黛玉与贾宝玉的爱情,是超越世俗功利的灵魂共鸣。黛玉葬花时“花谢花飞满天,红消香断有谁怜”的悲叹,不仅是对落花的怜惜,更是对自身命运漂泊的隐喻;而宝玉为她摔玉、为她痴狂,那份“你死了我做和尚去”的赤诚,在封建礼教森严的贾府里,如同一朵逆势绽放的惊世之花。他们的爱情悲剧,本质上是理想主义在现实碾压下的破碎——当黛玉焚稿断痴情,宝玉披着猩红斗篷消失在雪地里时,那份对“木石前盟”的坚守与对“金玉良缘”的反抗,道尽了人性对纯粹情感的永恒向往与现实的无奈。

而书中对“兴衰”的描摹,则藏着穿透时光的智慧。贾府“白玉为堂金作马”的盛景里,既有元妃省亲时“烈火烹油,鲜花着锦”的极致奢华,也有底层奴婢如晴雯被逐、司棋撞墙的悲戚。王熙凤在宁国府协理丧事时的精明干练,与她最终“一从二令三人木,哭向金陵事更哀”的结局形成残酷对比;秦可卿托梦王熙凤警示“月满则亏,水满则溢”,最终竟成谶言。这种盛极而衰的轨迹,恰似一面镜子,照见世间万物的运行法则——再煊赫的权势、再丰厚的财富,终究抵不过“无常”二字。正如太虚幻境中“假作真时真亦假,无为有处有还无”的对联,道破了世间繁华的虚幻本质。

更令人唏嘘的是书中形形色色的“众生相”。薛宝钗的“世事洞明皆学问,人情练达即文章”,是封建淑女的生存智慧,却也藏着压抑本真的无奈;探春的“才自精明志自高”,在家族倾颓时也只能发出“生于末世运偏消”的长叹;就连丫鬟袭人,她的隐忍与周全,既是对命运的妥协,也是小人物在时代洪流中求生存的缩影。每个人物都不是非黑即白的符号,他们的挣扎、妥协与坚守,共同构成了人性的复杂图谱,让读者在悲悯中看见自己的影子。

合上书页,常想起黛玉葬花的那一幕:漫天飞红中,一个纤弱的身影将落花收进锦囊,埋入花冢。这不仅是对美的祭奠,更是对生命本质的叩问——繁华终会凋零,但若能在有限的时光里守住内心的皎洁,即便如流星般陨落,也自有其不可磨灭的光芒。《红楼梦》的伟大,或许就在于它用一场盛大的悲剧,让我们在“落了片白茫茫大地真干净”的苍凉里,读懂了珍惜、看透了虚妄,也在人物的悲欢中,照见了自己的人生。

张敬祎:在卑微的躯壳里,住着不屈的灵魂。——读《简·爱》有感

“你以为,因为我穷、低微、不美、矮小,我就没有灵魂没有心吗?你想错了!——我的灵魂跟你的一样,我的心也跟你的完全一样!”这段从《简·爱》中迸发而出的呐喊,穿越近两个世纪的时光,依然能够震颤现代读者的心灵。初读这段文字时,我正处于自我认同的迷惘期,简·爱的声音如同一道闪电,照亮了我内心长期被忽视的角落——那个因社会评价而自我怀疑的角落。简·爱教会我的第一课,便是尊严不依附于外在条件而存在,它是每个灵魂与生俱来的权利。

在盖茨黑德府的童年时期,简·爱便展现出惊人的精神抵抗力。面对舅妈里德太太的虐待和表兄约翰的欺凌,这个十岁的小女孩没有屈服于暴力,而是勇敢地反击:“你是个恶毒残酷的孩子!”“你像个杀人犯——你像个奴隶监工——你像罗马皇帝!”这些指控出自一个无依无靠的孤儿之口,显得尤为震撼。在洛伍德慈善学校,她目睹了好友海伦˙彭斯以基督徒的忍耐承受不公,却选择了一条不同的道路——她不愿做逆来顺受的牺牲品,而是坚持对公正的基本要求。这种早期形成的反抗精神,成为简·爱性格中最鲜明的底色。

当我回顾自己的成长历程,发现正是缺乏这种反抗意识,使我长期陷入自我贬低的泥沼。社会通过成绩单、外貌评价、各种标准化测试不断向我传递“你不够好”的信息,而我全盘接受了这些评判,甚至内化为自我认知的一部分。简·爱的形象让我意识到,对不公正评价的反抗不是无礼,而是自我保护的必要手段。我开始学习简·爱那种“以眼还眼”的态度,不是成为好斗之人,而是不再自动将错误归咎于自己,学会区分合理的批评与恶意的贬低。

小说的结尾往往被读者忽视,却蕴含着简·爱精神成长的关键。当她继承遗产并获得家庭温暖后,并没有沉溺于安逸,而是选择回到失明断手的罗切斯特身边。此时的回归与当初的离开同样具有深刻意义——她不再是被动接受命运的小家庭教师,而是一个经济独立、精神自由的女性,她的选择完全出于自由意志而非生存需要。这种完整人格的呈现,展示了自尊的终极形态:它既不是固执的傲慢,也不是无原则的妥协,而是在认清自我价值后的从容选择。

《简·爱》对我的影响远不止于文学欣赏层面,它重塑了我的自我认知框架。在竞争激烈的现代社会中,我们太容易被各种外在标准所定义——成绩、薪资、外貌、社会地位。简·爱提醒我们,所有这些都不应成为衡量自我价值的终极标准。真正的尊严来自对内在自我的忠诚,来自无论处于何种境遇都不出卖灵魂的勇气。每当我因外界的评价而动摇时,总会想起那个身材瘦小却目光坚定的女子,她教会我最重要的一课:在卑微的躯壳里,可以住着高贵的灵魂;在平凡的生活中,应当活出不屈的尊严。

读完《简·爱》后,我不再急切地向世界证明什么,而是学会了像简·爱那样平静地宣告:“我不是鸟,也没有落网的网罗引诱我;我是一个有独立意志的自由人。”这种内在转变,或许就是文学经典最珍贵的馈赠——它不改变世界,却改变了我们看待世界与自我的方式。在这个意义上,《简·爱》不仅是一部小说,更是一面镜子,让我们照见自己内心那个被日常琐事掩埋的、不屈的灵魂。