春意盎然的四月末,校园里涌动着艺术的芬芳。4月29日中午,河南省实验中学杂物社在录播教室开展了一场别开生面的“粘土瓶子改造”创意手工活动。在指导老师马瑞、闫孝方的带领下,社员将环保理念与艺术创作相结合,用五彩黏土为废旧玻璃瓶赋予新生,在指尖的揉捏间绽放出青春的巧思与热情。

一、变废为美:一场绿色创意的启程

活动筹备阶段便彰显了杂物社“物尽其用”的社团宗旨。社员们积极响应号召,从家中带来闲置的玻璃瓶:酸奶瓶、酱料罐、饮料瓶经过清洗消毒,整齐排列在操作台上,成为创作的画布。马瑞老师精心准备了各色黏土、闪粉、贴片等装饰材料,闫孝方老师则收集了国内外创意粘土作品图片,制作成灵感参考手册。这些细节无不体现着“以美育人,以文化人”的教育匠心。

活动开始

二、指尖生花:当艺术遇见匠心

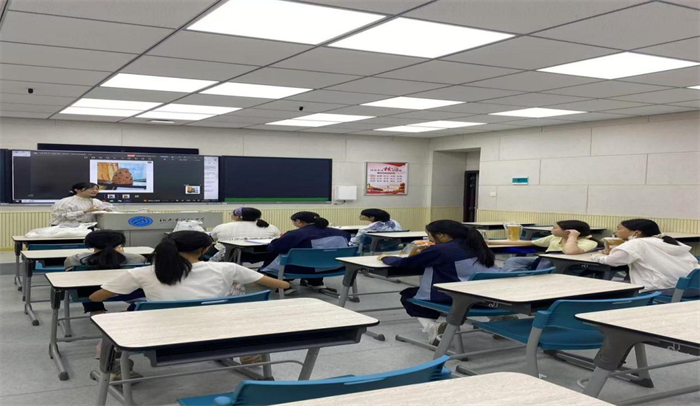

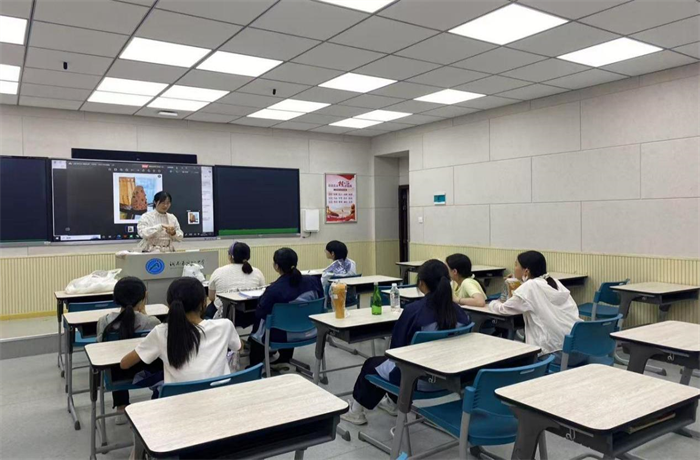

活动伊始,闫孝方老师通过多媒体演示了粘土塑形技巧:从基础的点线面装饰到复杂的浮雕造型,从渐变色调配到工具使用窍门。马瑞老师特别强调:“艺术没有标准答案,玻璃瓶的弧度本身就是天然的灵感来源。”

指导老师闫孝方讲解、展示制作过程

实践环节中,录播教室瞬间化作创意工坊。有的同学将瓶身化作星空,用深蓝黏土铺底,银箔点缀星辰;有的以不同节日为主题,捏出立体的树叶与枝杈;更有团队合作完成创作,黏土化身不同元素立体盘绕瓶身。当一位同学用牙签为粘土瓶子刻画出栩栩如生的纹路时,围观同学发出阵阵赞叹。两位老师穿梭其间,时而示范浪花捏制法,时而用“留白也是美”的建议化解学生的创作焦虑。

师生共同创作

三、成果绽放:每一件都是孤品

活动尾声,展示台上琳琅满目的作品见证了两个小时的创作奇迹:原本单调的玻璃瓶蜕变为笔筒、花瓶、夜灯座等实用艺术品。有的同学捧着自己制作的“青花瓷纹”花瓶感慨:“没想到数学公式写不好的手,竟能捏出这么精致的缠枝纹!”

成果展示

四、粘土虽小,育人之道无穷

这场活动不仅是一次手工实践,更是一堂生动的美学教育课。当环保意识遇上艺术表达,当集体协作碰撞个性创意,杂物社真正践行了“于平凡处见匠心”的社团理念。马瑞老师在总结时说:“这些瓶子就像你们的人生胚模,用心塑造,终会闪光。”据悉,社团后续还将开设“旧物改造”系列课程,让我们期待这些少年匠人们带来更多精彩!