为深化青少年历史文化教育,激发学子对中华文明的热爱,轩华历史学社成员走进河南省实验中学历史教室,开展了一场以“触摸历史温度,聆听文明回响”为主题的实践教育活动。通过参观文物陈列、阅读典籍史料、体验模拟考古与历史文物零距离接触,同学们在沉浸式学习中感受中华文明的深厚底蕴。

河南省实验中学历史教室面积近200平方米,以走廊和教室构成主体,设有教学区、互动区和展示区,并可通过移动展板进行空间分割。走廊设计将历史发展脉络作为主要展示内容,让学生对历史的发展和重大事件有了整体认识。墙面悬挂有河南博物院重要文物的图片,并结合38个问题图板,让学生对历史和文物有了新的认识与思考。展示区是历史教室的创新和提升,将文明和考古作为主要的解读对象,通过世界版图、文字资料等,对文明形成、文明古国进行介绍与对比;结合图板、视频及各种文物标本对考古学概念和方法进行了基础说明。

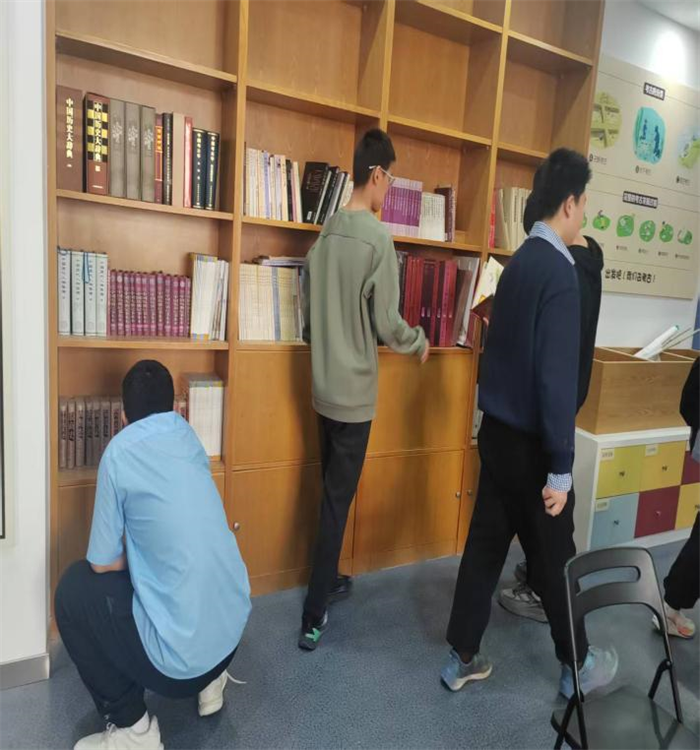

历史教室内部分陈列展示

步入学历史教室,社团成员们立刻被丰富的展品吸引——从商周青铜器复刻模型到唐宋陶瓷碎片,从线装古籍到近代文献,千余件展品构建起跨越时空的历史长廊。在指导老师的引导下,同学们驻足于战国时期刀币展柜前,通过比对不同诸侯国的货币形制,直观理解“经济基础决定上层建筑”的历史规律。

历史教研组特别开辟的“典籍研读角”成为活动亮点。同学们轻抚影印版《资治通鉴》《史记》书页,在泛黄纸墨间寻找历史细节。“以前觉得史书晦涩,今天对照实物读《考工记》里青铜器铸造的记载,突然读懂了古人的智慧。”社团成员周同学感慨道。

社团成员在“典籍研读角”驻足翻阅

实践环节中,指导老师带领同学们走进模拟探方。戴上手套、手持洛阳铲,社团成员们化身“见习考古人”,在分层夯土中清理出埋藏的陶罐残片与仿制甲骨。通过测绘记录、类型学分析等标准化流程,大家不仅掌握了考古基础方法,更体会到“历史真相需要科学精神与耐心求索”的深刻内涵。

社团指导老师带领社员进行模拟考古体验

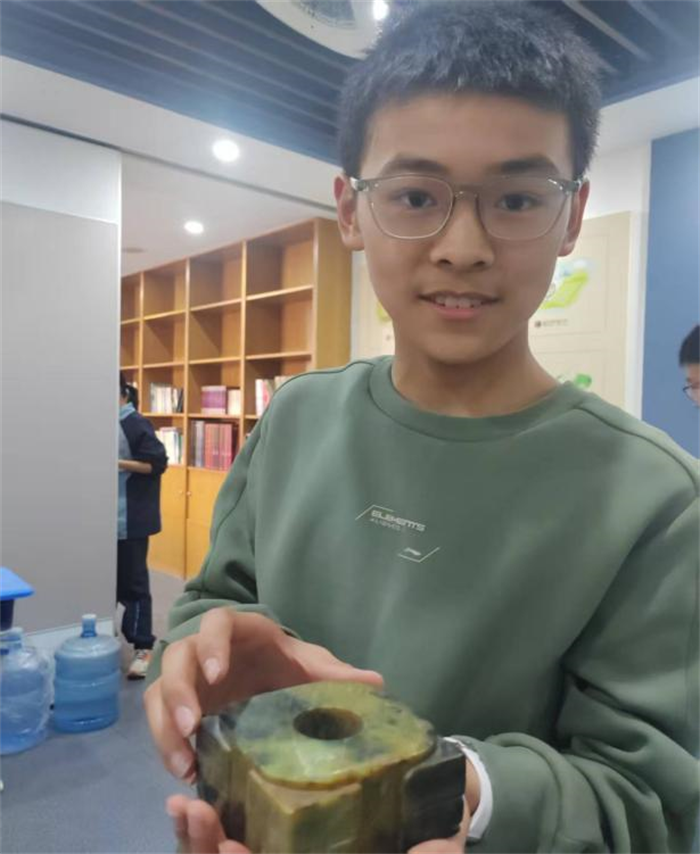

“这块‘玉琮’和我在课本上看到的一模一样!”社员曲同学在文物触摸区兴奋地说。活动现场特别设置的安全接触区,让同学们亲手触碰经过特殊处理的陶器、钱币等文物标本,指尖的温度与器物的肌理碰撞出跨越时空的共鸣。

活动现场照片

对于此次活动的开展,社团指导老师何老师说道:“历史不是冰冷的过去,而是需要被感知、理解和传承的文明基因。当社员们亲手清理出‘文物’,当古籍文字与真实器物相互印证,这种多维度的学习体验会点燃他们守护文明火种的责任感。”何老师还并表示,该社团未来将与更多文博机构合作,开发“考古+科技”“文物修复实践”等特色课程,让历史教育真正“活起来”。

图为活动现场照片

穿越千年时光,聆听文明跫音。这场特殊的历史课不仅让传统文化在年轻一代心中生根发芽,更彰显了新时代教育工作者创新育人方式、赓续文化血脉的使命担当。