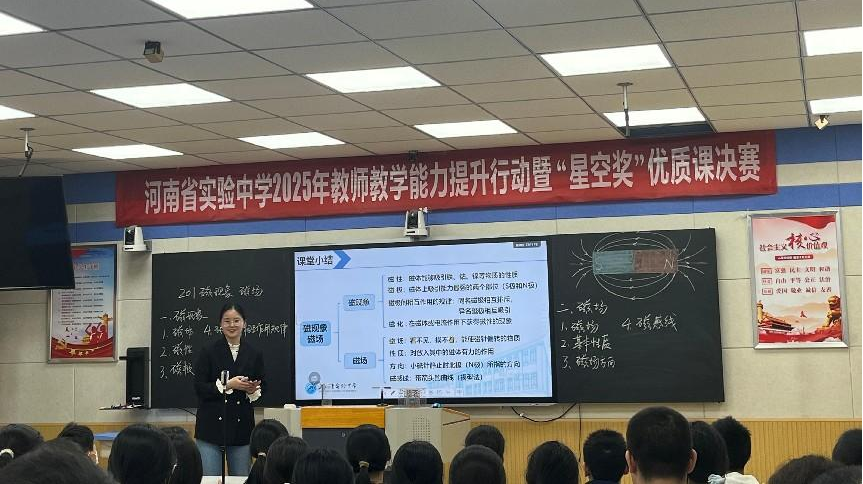

3月19日,河南省实验中学“星空奖”优质课决赛现场,初中物理组代表教师张婷老师以一堂《磁现象 磁场》示范课,生动诠释了“以实验启思维、以文化润素养”的教学理念。她巧妙融合魔术悬念、实验探究与家国情怀,将抽象物理概念转化为可触可感的科学旅程,为现场师生呈现了一场兼具理性之美与人文之思的课堂盛宴。

实验为径:从现象叩问本质

课堂伊始,张婷老师以一枚硬币“穿越”玻璃杯底的魔术点燃全场好奇,成功吸引了学生们的注意力,激发了他们对课堂内容的浓厚兴趣。随后,她以一系列精心设计的分组实验为抓手,引导学生亲手触摸磁的奥秘。在“磁体吸物”实验中,学生用条形磁体分别靠近铁块、铜块、铝块、木块、硬币等物体,观察到磁体能吸引铁块和硬币,从而直观地理解了磁性的概念。在“磁极互斥”实验中,学生将条形磁体放在小车上,用另一块条形磁体的S极和N极分别靠近小车上磁体的S极或N极,发现同名磁极相互靠近时小车远离,异名磁极相互靠近时小车靠近,由此归纳出磁极间的相互作用规律。

此外,学生还通过实验见证了铁钉经磁化后“无中生有”吸附回形针的奇妙现象,感受了磁化的神奇魅力。在探究磁场分布时,铁屑在条形磁体周围轻舞,勾勒出磁感线的蜿蜒轨迹,而立体磁感线模型更是将无形磁场化作直观的三维图景。学生通过观察现象、归纳规律,亲历了“实践—分析—建模”的科学思维进阶,逐步构建起对磁现象和磁场的深刻理解。

文化为脉:融古今铸就情怀

张婷老师以东汉《论衡》中记载的司南为引,串联起古今科技智慧,使课堂成为传统文化与现代科技的对话场。她讲述司南作为世界上最早的指南针,是中国古代劳动人民智慧的结晶,其制成方法在课堂视频中得以呈现,让学生感受到古代科技的魅力。从古代的指南针到现代的磁悬浮列车,张婷老师以我国首条磁浮铁路——上海龙阳路至浦东机场的磁浮铁路为例,引导学生感悟“磁力托起强国梦,科技赋能新时代”,厚植科技报国情怀,使学生在学习物理知识的同时,增强了民族自豪感和文化自信。

思维为核:化抽象为具象

面对“磁场无形”的教学难点,张婷老师以递进式实验破解困局。她先通过小磁针阵列实验,让学生观察小磁针在磁场中的指向,从而揭示磁场的方向性;再利用铁屑排布实验,让学生直观地看到磁感线的形态;最后借助立体模型,具象化空间中磁场的分布。当“硬币穿杯”谜底揭晓——磁性戒指暗藏玄机时,她顺势点拨:“科学如魔术,答案藏在观察与逻辑中。”抽象概念借趣味情境落地,理性思维于追问中拔节,使学生在轻松愉快的氛围中突破了对抽象磁场概念的理解障碍。

在课堂小结环节,张婷老师引导学生回顾所学知识,自己进行总结,强化了学生对磁现象、磁场及其相关概念和规律的理解与记忆。课后作业则进一步拓展了学生的学习空间,基础作业要求学生绘制条形磁体、蹄形磁体、异名磁极间和同名磁极间的磁感线分布图,加深对磁场分布的认识;实践作业则让学生调查生产生活中磁现象的应用并录制讲解视频,以及用缝衣针、泡沫板自制指南针并探究磁化方法,将课堂所学延伸至实际应用,培养学生的动手能力和科学探究精神。

评课环节,杨黎娜老师高度评价张婷老师课堂的“三融合”特色:魔术悬念与科学逻辑融合,激发探究内驱力;实验操作与思维建模融合,实现认知跃迁;传统文化与科技应用融合,厚植家国情怀。同时,杨老师也提到张婷老师讲课美中不足的一点是时间把握不是特别到位,比预期宽泛,建议在原有基础上进一步丰富教学内容,优化教学思路,以期达到最好的教学效果。

以磁载道,向新而行。这堂课不仅是物理知识的传授,更是一场教育创新的实践。张婷老师以实验为舟、文化为舵,在初中物理课堂中开辟出一条“做中学、学中悟”的路径。张婷老师在这场“星空奖”决赛的精彩呈现,不仅是教学能力的展示,更是一线教师对教育初心的坚守与创新。未来,河南省实验中学的物理课堂将继续闪耀科学与智慧之星,照亮学子探索之路。

文图:邱娜 审核:代根强