中学物理教学不能囿于理论,更要勤于实践。实验仪器的制作和使用可以帮助同学们激发学习兴趣、强化实践能力、培养创新精神和动手能力,同样也可以提升教师的教学效果。因此,自制实验仪器在中学物理教学中具有重要作用,应该得到充分重视和广泛应用。

一、活动目的

河南省实验中学的学生,始终秉承“异想天开,脚踏实地”的校训,在科学探索的道路上既敢于创新、积极尝试,又注重实践、认真严谨。另外,随着环保意识的日益增强,“变废为宝”已成为社会关注的焦点。本次活动便以“变废为宝”为主题,通过将废弃塑料瓶改装成物理实验仪器的探索实践,培养同学们的动手能力、团队合作精神以及环保意识,同时让大家在趣味中感受物理学科的魅力。本次活动聚焦于浮力、大气压强和连通器等物理知识,据此制作“小喷泉”、“饮水机”、“浮沉子”、“水沙漏”和“水往高处流”等创意作品,让同学们在实践中深化对物理原理的理解,提升科学探究能力。

二、活动流程

1.活动策划与准备

活动策划阶段,基于对河南省实验中学的校训和物理实验社团的宗旨的考量,为了进一步提高学生们的动手和创新能力,指导老师谢娟和副社长提前征求同学们的意见和想法,决定组织一系列“变废为宝”活动,其涵盖物理学中的力学、光学、电学和热学知识。考虑到七年级的同学还没有学习过物理课程,本次活动从比较基础的和生活联系更紧密的力学开始。

指导老师谢娟和副社长活动前讨论活动方案

2.强调安全与活动介绍

2025年2月28日下午,参加活动的36名社团成员齐聚在本部物理实验室。活动伊始,谢娟老师强调了社团纪律,提醒大家在实验过程中注意安全,并给同学们演示安全使用打孔器的方法:带上防护手套,左手扶瓶,右手打孔;接着要求大家结束实验后要保持实验室的整洁,并鼓励大家发扬“脚踏实地”的精神,认真对待每一个实验环节。最后老师展示了本次活动的终极目标——用废弃塑料瓶制作的成品,包括“小喷泉”、“饮水机”、“浮沉子”、“水沙漏”和“水往高处流装置”等。老师逐一演示了各个实验装置的制作过程和实验现象,激发了大家的创作热情。

谢老师活动前的讲解

3. 材料发放与实验开始

在谢老师的指导下,同学们根据个人兴趣领取了实验材料,包括废弃矿泉水瓶、剪刀、气球、吸管、打孔器、热熔胶枪和安全手套等。大家摩拳擦掌,迫不及待地开始了自己的“变废为宝”之旅。

实验材料和安全手套

4. 实验过程

实验过程中,同学们充分发挥了自主创新和团结协作精神,围绕浮力、大气压强和连通器等物理知识,展开了丰富多彩的创作。每位同学都根据自己的兴趣选择了不同的制作方向。有的制作“小喷泉”,当“喷泉”制作成功,水花溅到他们脸上时,他们高兴地开怀大笑;有的尝试“饮水机”,当“饮水机”制作成功时,他们高兴的手舞足蹈;还有的设计“浮沉子”,当“浮沉子”成功时,他们高兴的欢呼雀跃;还有的设计“水沙漏”和“水往高处流”等装置,成功那一刻,大家脸上都洋溢着自信的笑容。

同学们在认真进行实验仪器制作

5. 成果展示

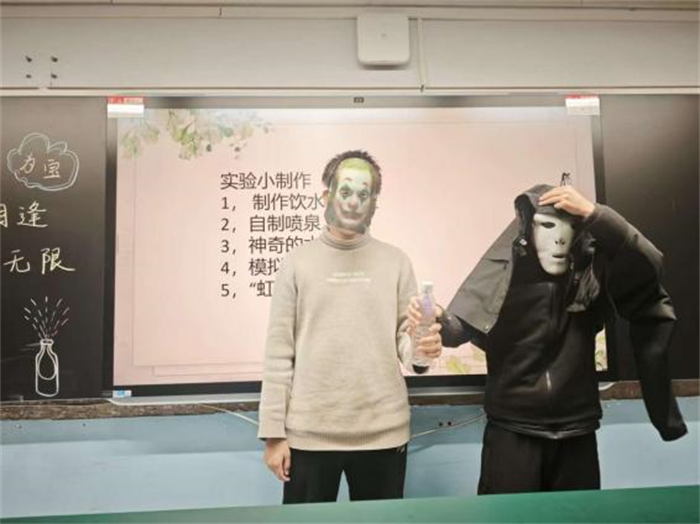

实验结束后,老师为每位同学发放了各种面具,大家戴上后瞬间化身为“小小物理学家”和“魔幻达人”,轮流分享自己的实验心得与制作历程。

首先上台展示的是九年级的路浩然和崔时斌同学,他们展示的是“小喷泉”,一边演示一边讲解“小喷泉”的制作过程和实验原理,制作过程如下:第一步,先用打孔器在塑料瓶底打一个大小适中的孔;第二步,在瓶盖上扎上5-6个小孔;第三步,在瓶嘴上套上气球,并对气球吹气;第四步,用手指堵住瓶底的洞口,在气球中加水;第五步,盖上瓶盖,即可以看到美丽的喷泉。该装置的实验原理是气球内外气体压强差。在实验过程中,他们发现喷泉的高度与气球内气体多少密切相关。经过多次调整,成功制作出了高度可达80厘米的“迷你喷泉”。为了增加视觉效果,他们尝试在水里加上色素,喷泉看起来更漂亮。

路浩然和崔时斌同学演示“喷泉”

第二组上台展示的是八年级的韩齐桐和武成林同学,他们展示的是“饮水机”,他们同样分享了制作过程和实验原理,制作过程如下:第一步,在矿泉水瓶的中部偏下位置和瓶盖中央分别开两个小孔。将较短的吸管插入侧面小孔中,用热熔胶密封;第二步,将较长的吸管从上方瓶盖插入,向瓶中加满水;第三步,通过调节吸管的深度,使两根吸管口处的水压相等且都等于外界大气压,从而保证水不会流出。本实验的实验原理是大气压原理:当拧紧瓶盖时,瓶内的大气压小于瓶外的大气压,因此水不会流出;当拧开瓶盖时,瓶内外气压相等,水在大气压的作用下流出。当竖直吸管的底部低于水平吸管时,瓶内的大气压小于瓶外的大气压,因此水不会流出;当竖直吸管上升时,气泡进入管内,导致其底部高于水平吸管,此时瓶内气压大于外界,水便流出。在实验中他们发现,水的多少与吸管的长度对水流速度有显著影响,通过优化设计,最终实现了稳定的水流控制。

韩齐桐和武成林同学展示“饮水机”

第三组上台的是八年级的杨紫晗同学,她制作的是“水沙漏”装置,她同样给大家分享了制作过程和实验原理。制作过程如下:第一步,把两个瓶盖粘在一起,并在瓶盖上打上两个孔;第二步,把两根吸管插入打好的孔中,用热熔胶密封;第三步,在其中一个瓶内装入适量水,瓶盖两边都拧在塑料瓶上;第四步,两瓶倒立,即可以看到漂亮的水漏。本装置的实验原理是大气压和水的重力。在制作过程中她发现,通过调整瓶口大小和水量,水漏的计时时间会改变,她们小组们研究了水流速度与瓶口直径的关系,并记录了不同瓶口直径下的水流时间。在实验过程中,他们还尝试更换不同颜色的吸管,最终制作出了一个既美观又实用的“水沙漏”。

杨紫晗同学展示“水沙漏”

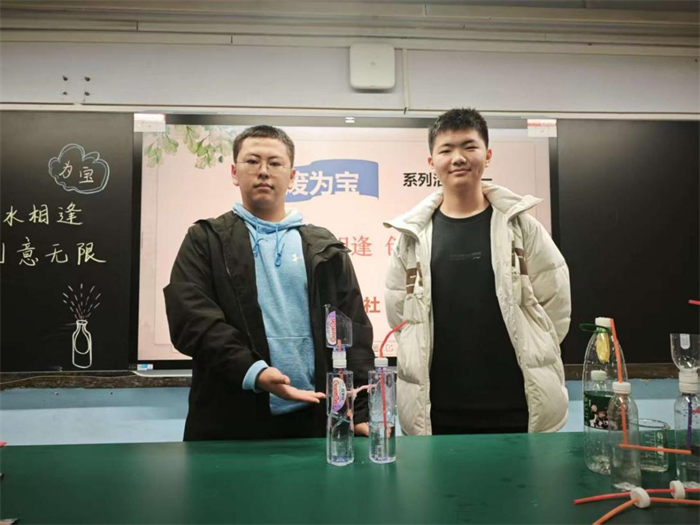

最后上台的是九年级的李炎霖和闫宸硕同学,他们制作的是“水往高处流”装置,制作过程如下:第一步,两个塑料瓶打孔,并通过吸管连接,孔处用热熔胶密封好;第二步,在两个瓶盖中央分别打孔,并分别插入一个长吸管和短吸管;第三步,把第三个塑料瓶剪成漏斗形状,并和插入短吸管的瓶盖相连;第四步,在连接长吸管的瓶内装水,把长吸管放置漏斗内,在漏斗内加少量水,就会看到水从低处流向高处的漏斗里。本实验的实验原理也是大气压强和重力的作用。在通过调整一个瓶内的水的体积,他们成功让水流从低处流向高处,打破了“水往低处流”的常规认知。这个实验现象实际上是著名的“虹吸现象”,这一实验让同学们深刻体会到了物理学的神奇之处。

李炎霖和闫宸硕同学展示“水往高处流”仪器

学生成功的部分作品展示

三、活动总结

本次“‘瓶’水相逢,创意无限”活动不仅让同学们在动手实践中巩固了浮力、大气压强和连通器等物理知识,还提升了大家的创新思维和自主探究能力。通过将废弃塑料瓶变废为宝,大家深刻认识到环保的重要性,同时也感受到了物理学的趣味与魅力。

活动结束后,实验室依旧整洁如新,同学们的脸上洋溢着满足的笑容。正如谢老师所说:“物理学不仅是公式和定理,更是探索未知、创造可能的工具。”未来,我们将继续秉承“异想天开,脚踏实地”的校训,结合生活实际,设计更多有趣的物理实验,为大家提供更多沉浸式学习物理的机会,让同学们在科学探究的道路上不断前行。

谢老师和参加活动的同学合影留念

四、活动心得

九年级11班李炎霖:

通过本次社团活动,我们组成功动手制作了“水往高处流”仪器,我深刻体会了科学探索的乐趣,这一次实验的制作成功让我感到无比的自豪和兴奋。通过本次实验制作,我不仅加深了对虹吸现象的理解,还提高了我的动手实践的能力。我深刻意识到,理论和实际操作想结合,才能更好的掌握科学知识。

九年级11班胡可馨:

这次的社团活动非常有意思,以“变废为宝”为主题,其实主要是把废旧塑料瓶子结合其他材料变成物理仪器,我做成功的是“饮水机”装置,但做的过程中也失败了两次,第一次主要是打孔位置不对。第二次是塑料吸管剪的太短了,第三次改进后,我终于成功了,当看到水流可以由我控制时,内心的自豪感油然而生。通过这次活动让我体会到做成任何事情都不是轻易而举的,我以后要更加努力!同时通过这次活动让我感受到物理这门学科强大的魅力,以后我会带着百分百的热情和认真的态度对待每一次社团活动。

八年级10班张宇轩:

我们组是第一个制作成功“饮水机”装置,当水流第一次顺着吸管流入杯中,教室里响起此起彼伏的惊叹。有人发现瓶盖钻孔的大小直接影响水流速度,有人注意到水位高低决定出水压力。这些物理定律不再是课本上冰冷的公式,而是跃然眼前的生动实验,一个女生将两个塑料瓶巧妙拼接,制成了双层过滤装置;另一个男生用橡皮筋固定吸管,解决了漏水问题。这些看似简单的改造,却蕴含着对材料特性的深刻理解。

通过这次社团活动,我们不仅理解了连通器原理,更懂得了废物利用的价值。那些即将被丢弃的塑料瓶,在巧思和制作中重获新生,这或许就是创新精神的真谛——让每个想法都能找到实现的可能。兴趣是最好的老师,这次社团活动让我更加热爱物理!我相信,无论是我还是学弟学妹们都会在这次活动中收获满满,希望物理社团能给我们带来更多的动手实验活动和意外惊喜!