一、活动目的

2025年2月27日,格物社以“声之探秘之旅”为主题,开展了一场集趣味实验、互动探究与创意实践为一体的社团活动。通过沉浸式体验,社员们在动手实践中揭开了声现象背后的物理规律。

二、活动内容

(一)趣味实验:揭秘声音的产生与传播

活动伊始,社团刘老师为大家演示了“纸杯咯咯叫”和东方黑魔法“鱼洗”的实验,引起了社员们的极大兴趣。

然后在刘老师的引导下,社员们通过敲击鼓面纸屑跳跃、触摸声带振动、敲击音叉乒乓球被弹起或激起水花、拨动钢尺观察其发声时特征等实验,直观理解并验证了“声音是由物体的振动产生”的原理。

声音的产生实验探究活动

如何让两个音叉隔空对话?在“共振”实验中,社员们巧妙调整音叉频率,当其中一个振动时,另一个同频音叉竟应和共鸣,引得全场欢呼。

当真空泵抽走玻璃罩内的空气时,原本清脆的铃声逐渐微弱直至消失,社员们纷纷记录下了"声音传播需要介质"的关键结论。

社员们还通过“自制土电话”,实现三方通话,不仅重温了童年乐趣,还深刻体会到:声音不仅能在空气中传播,还能在固体中高效传播。

自制土电话—声音的传播

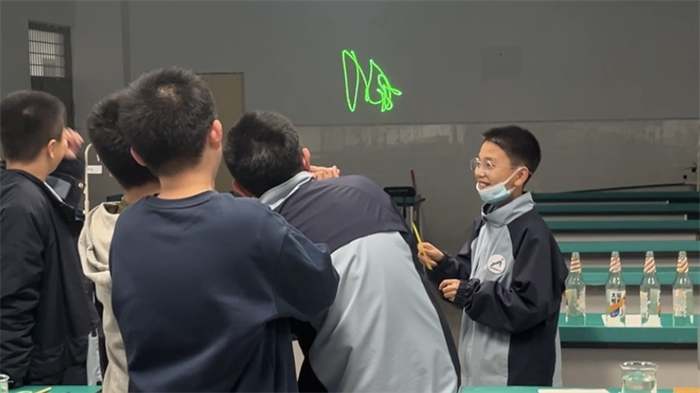

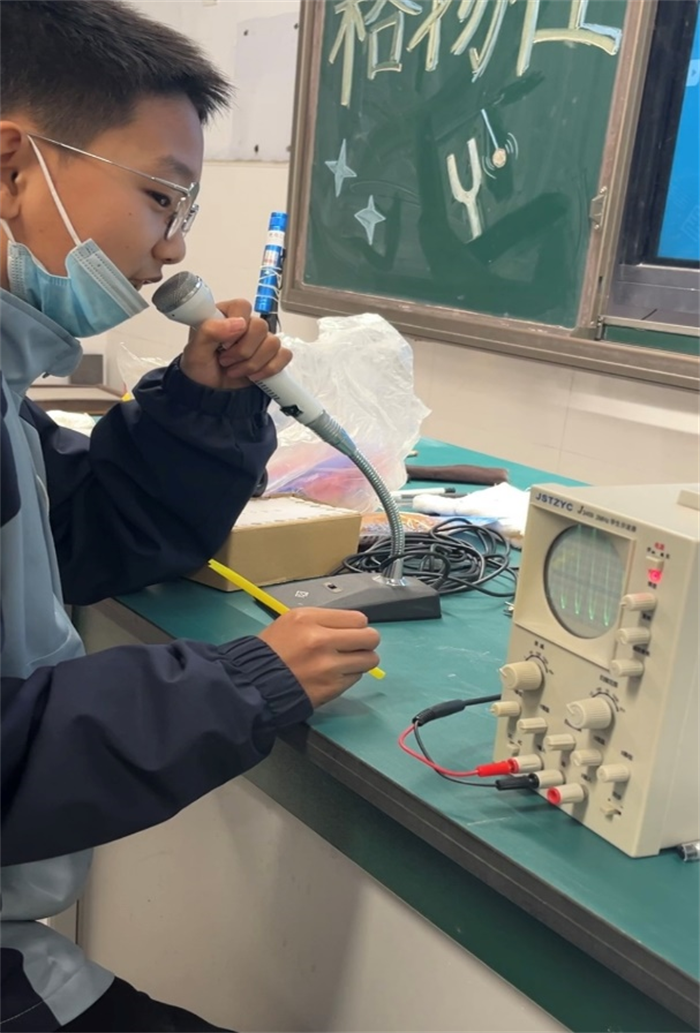

(二)声波成像:科技赋能声音可视化

借助设计巧妙的“看见声音”实验器和数字化实验设备,将无形的声波转化为可视图像。社员们轮流对着话筒发出不同音高的声音,还有同学用自制乐器发出不同的声音,墙壁上和屏幕上实时生成的波形图引发阵阵惊叹。

声波成像

实验过程中,社员们不仅直观理解了音调与频率的关系,还深刻感受到科技与艺术的交融。左边这位社员的歌声不仅很好听,而且很好看!右边这位社员也要亲自体验一下“鱼洗 ”的水花跳跃!

声波成像

鱼洗

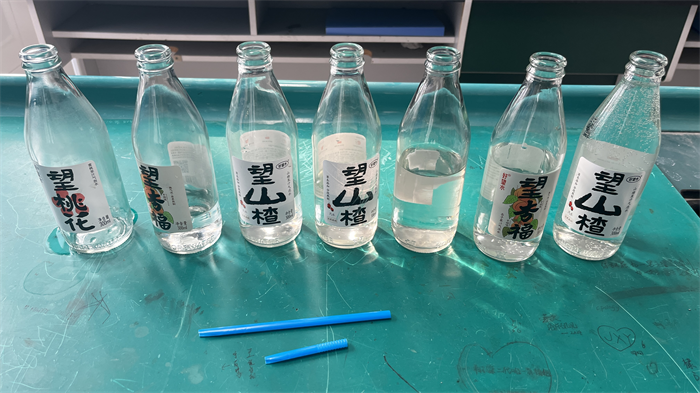

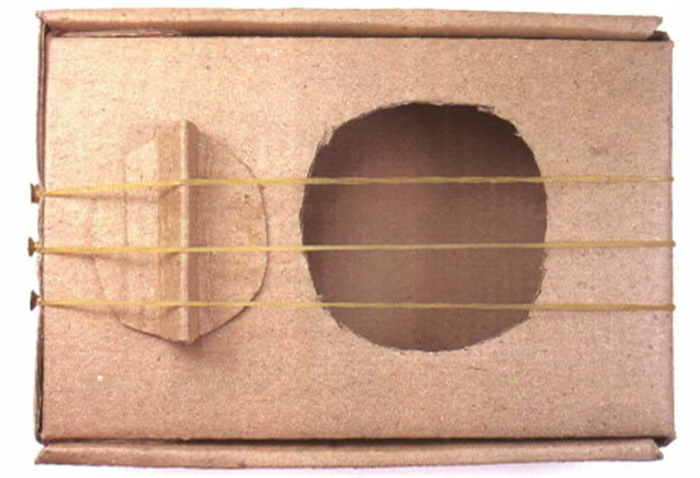

(三)创意工坊:自制乐器的物理智慧

在“吸管笛子DIY”环节,社员们利用不同长度的吸管制作简易管乐器。随着剪刀的咔嗒声,此起彼伏的笛子音调在教室回响。随后的“水瓶琴制作”环节,社员们通过调节水量改变空气柱长度,调试出不同音阶。“橡皮筋吉他”的制作比较简单,可也得仔细调试才能奏响美妙的乐章。同学们兴奋地展示着自己调试成功的各种乐器,将科学探索转化为动人的旋律。

自制吸管笛、水瓶琴、橡皮筋吉他

(四)跨界应用:声学与生活的对话

活动最后还特别设置“噪声降维战”环节,社员们用噪音检测仪测量周围噪音,并讨论了如何利用吸音棉、隔音板等材料优化环境,开展相关教育活动、加强管理和引导,有效解决校园课间噪音问题。

三、活动意义

本次活动中,社员们不仅掌握了声学的核心概念,更通过项目式学习体会到科学探究的乐趣。正如刘老师在总结时所说:"当我们用物理的眼光观察世界,连空气的振动都能谱写出美的乐章。"据悉,格物社将继续推出“力学奇趣屋”“电磁探秘”等系列主题探究活动,我们将会更加用心筹划、细心准备,精心组织,尽心服务,让社团活动发挥更大的作用,让物理之光照亮青春成长之路。

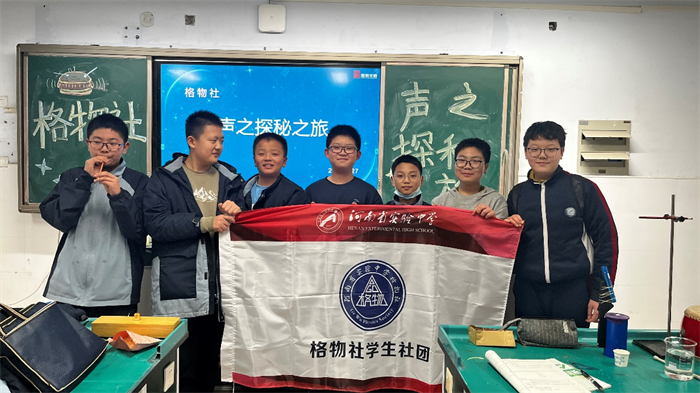

参加社团活动的部分社员合影

参加社团活动的部分社员合影

四、活动感言

七年级(30)班张宸裕:

制作吸管笛时,本以为很简单,但剪了几次都吹不响,后来通过仔细观察和同学的提醒,终于成功了,后来很轻松的做成了好几个长短不同的吸管笛。这次经历让我体会到:科学需要严谨,也需要团队协作的智慧。

以前觉得物理就是做题,但通过制作“水瓶琴”调节水位改变音高,我才真正理解了频率与音调的关系。当我用水瓶演奏出《小星星》时,我感受到物理不仅是公式,更是认识世界的眼睛。

七年级(30)班路景焜:

第一次亲自做“土电话”的实验,我惊讶地发现棉线真的能传声!通过敲鼓、音叉和“会叫的纸杯”这些有趣的实验,我理解了声音是由物体的振动产生的。这让我明白物理知识就藏在生活细节里,原来科学探索可以这么有趣!

最震撼的是“看见声音”的实验,当看到自己的声音呈现在教室的墙上时,我们都沸腾了。声音的力量远比想象中神奇,期待下次在格物社探索更多奥秘!