一、活动目的

今天全世界都面临着原创的危机,复制随处可见,令人不免厌倦,如果我们的思想不能回到原创的起点,就会被Ai吞没和代替,创新的能力可能会逐渐枯竭。诗歌是一种隐藏的语言形式,是叙述方式的极致,是离功利化阅读最远的方式,它于有限的篇幅里传递情感与思想的无限可能。为了重回内心,唤醒被现代工业思维驯化的心灵,激活生命自身的感知力和共情力,提升语言创作水平,提高文学素养,映刻文学社于10月28日和29日中午,组织了“不曾遗忘的语言—诗歌之美”创作与表演活动。活动旨在以诗歌为通道,从“心”出发,与世界重新链接,基于大地,奔向海洋与天空,让生命偶尔出神、转化与更新,让生命真正感受生命。

二、活动内容

本次活动主题为“不曾遗忘的语言——诗歌之美”,活动形式为以小组为单位,先抽签选择创作主题,再根据主题进行诗歌创作,题材不限,最后各组派代表轮流展示创作成果。创作过程中,同学们集思广益,纷纷出谋献策,优秀的诗歌内容层出不穷,欢声笑语充满教室的各个角落。

活动成员亮相

活动流程简介

活动现场组织

三、活动过程

首先,由社长张梓萌担任主持人,进行开场演讲,并向大家讲解此次活动的流程、主要环节和目的。

社长开场演讲

接着,指导老师王丽芳说明了本次活动的意义和诗歌创作的基本方法。

活动意义与方法讲解

然后成员们分成三组,依次上台抽签选择主题。各小组进行了热烈的讨论,王丽芳老师在旁边回答了学生们的疑惑和问题,并加入到了讨论之中,很快教室里就洋溢起其乐融融的氛围。

各小组代表抽签选择主题

在创作过程中,有眉头紧蹙、绞尽脑汁的思量,也有灵光迸发、意气风发的得意,更有大声念出诗歌时,换来大家赞扬目光和掌声雷动的欣喜。笑容浮现在每一位同学的脸上,灵感如讨论声一般源源不断地涌来。

各小组认真编创与撰写

老师进行指导与推进

各小组经过第一阶段的认真准备与沉淀,展示环节正式拉开帷幕,小组表演者落落大方,节奏沉稳,朗诵时情感真挚,颇具感染力,台下的聆听者们频频点头称赞,无不沉浸在诗歌的美好世界里,一首结束,教室里响起热烈的掌声,欢呼声和称赞声此起彼伏。

表演过程片段

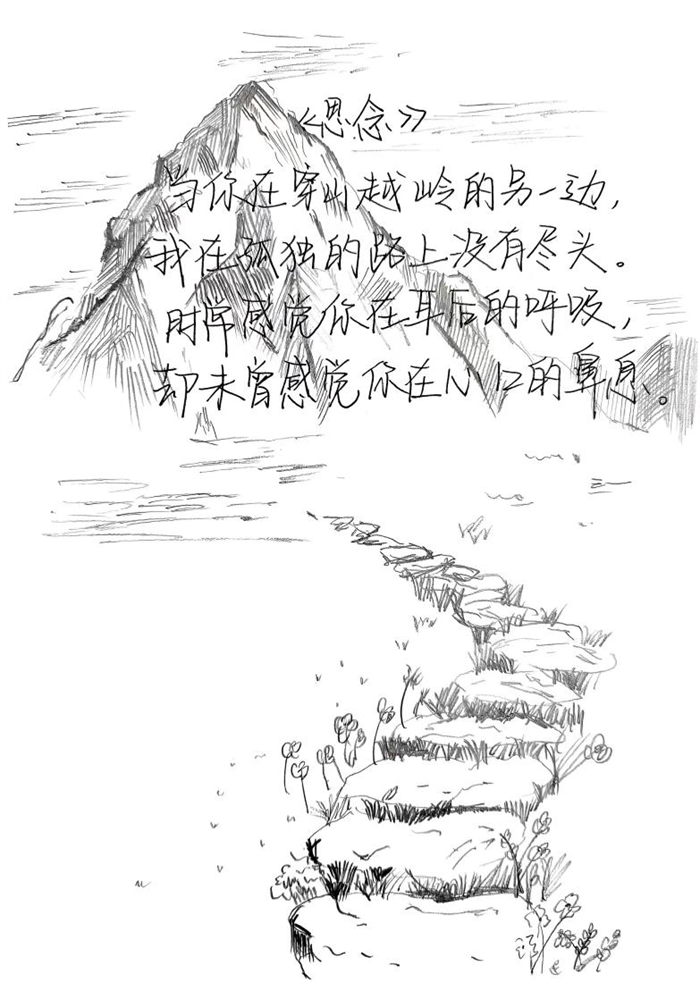

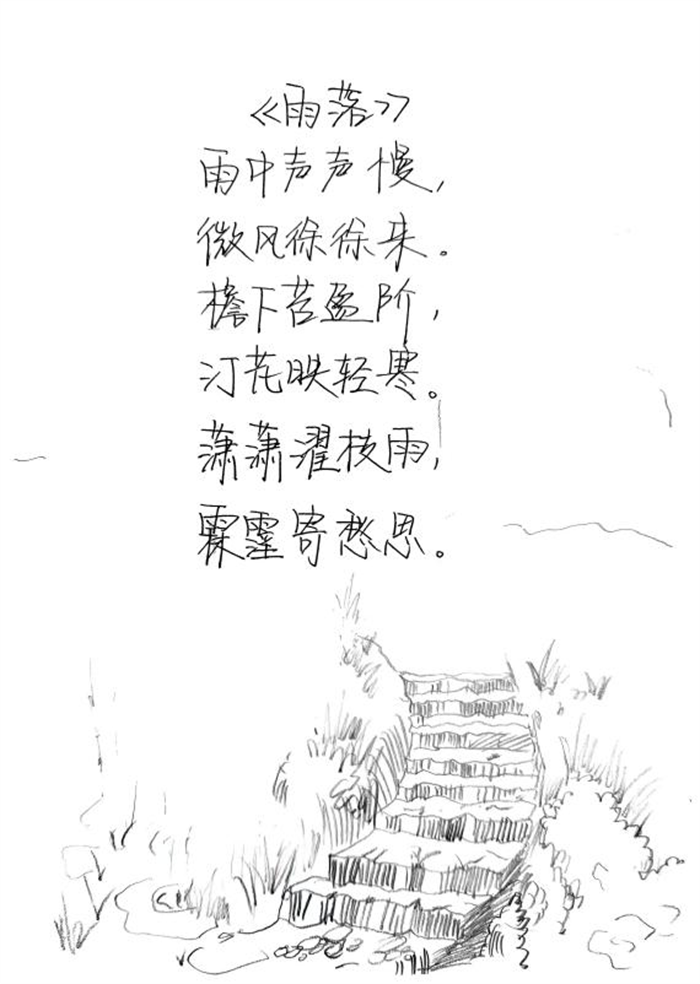

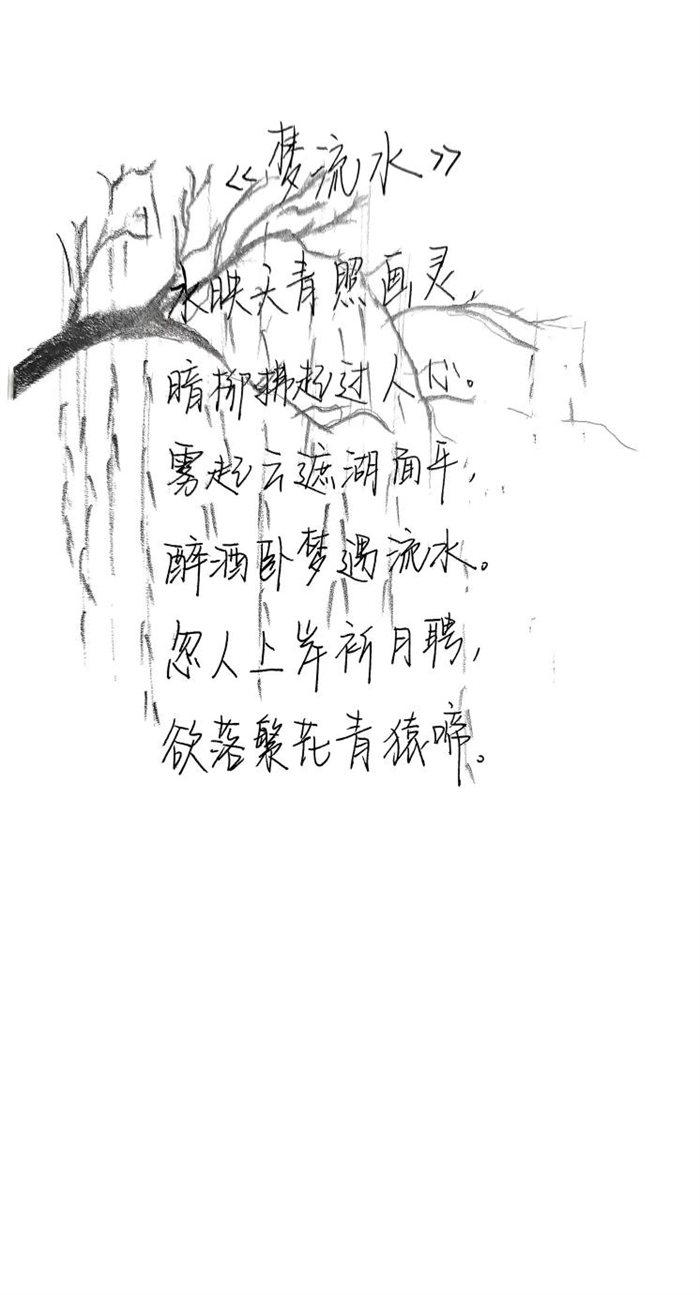

创作在精不在多,以下为部分成员的优秀作品展示,张敬祎同学为它们画上了精美的插图,使作品的呈现更为美好,意境更为深远。

部分优秀作品展示

活动现场气氛活跃

部分成员上台表达了自己的看法,交流了活动收获与体会。“观千剑而识器,操千曲而知音”,诗歌固然有不同题材、形式和内容,但它们反映的主要是山水田园、咏物咏史、离别与重逢、边塞等几大类,只要我们设身处地仔细去想,自然会与创作者产生共鸣,从而更好理解该首诗的立意与情感。

活动感悟与交流

副社长徐靖婷作结束演讲

指导老师作活动点评

四、活动意义与反思

随着白话文和快捷语的普及,近年来,诗歌逐渐淡出了人们的视野,只在当作娱乐消遣或专业鉴赏时才会被提及。而在诗歌的世界里,我们可以听到花开的声音,听到河流缓缓流去的声音,昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏,当我们唱出诗歌,就会在心中产生爱的震动与共鸣。通过本次活动,同学们从创作的层面领略到诗歌的魅力和打动人心之处,意识到诗歌并不是遥不可及的,只要用心体会,就会发现处处都是题材,人人都能成为生活的诗人。

本次活动也有不足之处,如活动时间较为紧张,没有充分激发每位成员的创作灵感,下次活动希望能汲取中西诗歌文化精华,借鉴现代诗歌发展风格,尝试开创新的内容与形态,向学生潜移默化传递出聚能性、治愈性的价值输出,看见世界,内观自己,创造生命中的美好体验。

撰稿:徐婧婷 王丽芳