4月13日下午,河南省实验中学高一14班同学在班主任赵晓莉老师的带领下,走进河南工业大学的莲湖一侧——中国粮食博物馆参观学习粮食文化。

《诗经·国风》记载:“九月筑场圃,十月纳禾稼。黍稷重穋,禾麻菽麦。嗟我农夫,我稼既同,上入执宫功。” 白居易也在《观刈麦》里写“田家少闲月,五月人倍忙。夜来南风起,小麦覆陇黄。”

习近平总书记在2019年河南考察时强调:牢牢抓住粮食这个核心竞争力,不断调整优化农业机构,深入推进优质粮食工程。粮食在风霜雨雪的洗礼中,凝聚土地的力量,滋养人类繁衍生息。

中国粮食博物馆位于郑州市高新区河南工业大学图书馆一楼北侧,走进博物馆那厚重的大门之时,博大精深的粮食文化,终于在尘封之后缓缓启幕。从古老的斛、斗、升、合等粮食称量器具,到泛黄的历代粮食文书,再到粮食生产加工工具的发展演变。触摸五谷烟火,对话华夏文明,关于粮食的问题,在这里都能找到答案。中国粮食博物馆两个基本展区以 “第一展区 天地精华”和“第八展区 文明之舟”为主要内容进行展示。

第一展区“天地精华”重点展示了许多粮食作物标本、粮食文书、和粮食加工场景模型。在博物馆解说老师的引领下,大家在“天地精华”展区详细了解了人类从狩猎时代、采摘时代到农业时代的过渡情况、五谷的概念、我国粮食作物的分布格局与演变及未来粮食的发展。最吸引人眼球的是一组大小不同、形态各异的古老粮食称量器具:斛、斗、升、合。尽管它们身上布满岁月磨损的痕迹,但仍能看出它们选料优质、做工考究、造型精湛。

参观完第一展区后,我们观看了一个短片,短片中讲述了虽然各国的粮食产量非常高,但浪费的粮食却有总产量的三分之一。勤俭节约是中华民族的传统美德,希望这一美德能永远传承下去。

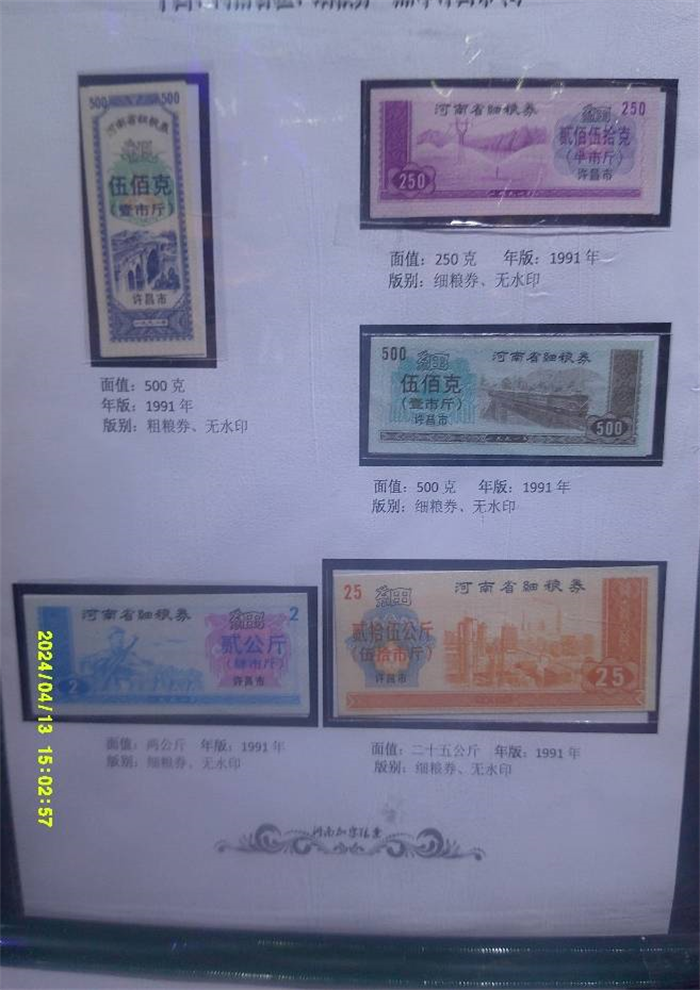

在第八展区“文明之舟”,大家进一步学习认识了粮食与农业、粮食与战争、粮食与灾荒、粮食与民俗、粮食与文化等方面的关系和国家粮食管理机构沿革等。馆内陈列的形态各异的老物件也在向人们述说着时代的变迁。在这里,我们看见了记录了几代人历史记忆的粮票。粮票是中国从1955年到1993年发行的一种购粮凭证,是当时国家对粮食实行定人定量、计划供应和限地区限时使用的统购统销的票证,随着改革开放的深入发展,人民生活逐步提高,居民家存的粮票也多得使不完,1985年以后国家关于粮食统购统销的政策逐年松动,1993年2月,全国两会召开,代表委员们就餐第一次不再需要缴纳粮票。5月10日,国家正式宣布,从这一天起,取消粮票。粮票是中国特定历史时期的一种购粮凭证,它的历史不仅反映了中国经济的发展,也见证了中国社会的进步。

立国兴邦,无粮则殇。饥荒虽已离我们远去,但粮食安全的意识不可放松,节粮爱粮的思想要世代永传……

参观过程中,同学们认真聆听并学习,大家深刻感受到一粥一饭,当思来之不易,国安仓满来之不易,国泰民安、安居乐业的新时代来之不易,更加深刻领会习近平总书记关于“不论我们国家发展到什么水平,不论人民生活改善到什么地步,艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢”的重要思想。节约粮食,从点滴做起,从你我做起。

撰稿:高一14班 郭馨阳

学生研学感言:

高一(14)班宋家明:

粮食博物馆:从一颗种子长成旺盛的植株,从驯化野生作物到如今繁荣的农业经济,人类的粮食发展史和单独一棵植株的成长过程何其相似。人类有过因粮食富足而快速发展的时代,也有过因粮食匮乏而遭受灾荒的年代,由此观之,“民以食为天”何尝不是真理呢?当今我国粮食安全仍面临十分严重的挑战,为守护粮食安全,我们每个人都义不容辞。

天祥博物馆:一座清代四合院,历史遗珠;一颗炽热守护心,感人肺腑。从清代瓷器到主人墓志铭,依次呈现的一件件文物展现了中华民族的传统文化,这其中既有物质的传承,也不缺乏精神的传递。不张扬的家风正像那一件件暗淡的文物,带给人的感动却像文物背后的故事一样,历久弥新。

宅子从里到外,是精心设计,家风由浅入深,是天然去雕饰。宅子的角角落落体现了中华民族和和美美的历史气韵,家族故事的点点滴滴展现了中华民族的传统美德。

我们应当去守护那些古老的建筑,尽管它们有一天会倒下,但是如此,才能让那些美好的品质,屹立万古。

高一(14)班颜子涵:

本次研学,我们参观了粮食博物馆与天祥博物馆,充实快乐,获益良多。

在粮食博物馆,形形色色的木制工具的陈列,让我们领略了劳动人民的智慧与巧思。观看的有关粮食起源与发展的电影,我明白了中国从粮食种植起源地到如今的粮食大国的发展变迁。月饼模与面塑形式多样,朴实不失精致,表现着烟火生活中的美感,还有那极富年代感的粮票,无声地记录着生活方式与质量的巨大变迁。

而天祥博物馆的所在地,是一所清代老宅。看似简单的老宅,其实一扇门,一格窗都有数不清的小细节,蕴含着丰富的含义与教育意义。有重大宾客来才会开的木雕正门,每格窗板中央能折叠的窗户,以及那褪色,却历久弥新的漆画,像一位老者,诉说着那个充满礼节,尊卑又满溢着质朴艺术感的时代。透过了那本制的窗棂,我呆望着那直插云天的高楼大厦,钢筋水泥,固能撑起摩天大楼,而那无须粘合的榫卯,却能撑起文化基因的高塔。是传统而又自然的土木结构与现代化的城市风格格格不入还是它们无法彰显中国积极融入现代化的城市化的步伐?我不得而知,但历史的车轮是一直向前的。我们需要做的,是从现代文明的汉门缝中窥见传统文化,又从传统文化的窗棂中洞察现代文明。在城市化的滚滚洪流中,保留那一块古老而又富于艺术感的净土,是值得深思的主题。

高一(14)班白玛罗布:

周六的外出学习让我收获不少。让我学到了历史文化遗产如何保存下来,让我学到粮食的来由与发展,让我学到了珍惜粮食美好高善的品德。也让我的心情心理上一定疏散,无论是路途中的风景,还是可爱的14班同学,还是一直任劳任愿的班主任,都是让我疏散学业带给我的压力的主要因素。

本周去了两个粮食博物馆和天祥博物馆。无论是前者做讲解的女孩还是后者做讲解的老奶奶都对我们特别亲切,里面所展示的物件,诠释了我国农业大国的实力和农民辛勤劳作的过程和工具。里面还有书写作品和图画,字体工整好看,画中的人物栩羽如生,让我对汉字有进步的了解,对画画有了兴趣。本次的旅程让我了新的兴趣和新的知识。感谢老师、家长和同学们,这次的学习让我有了很大的收获。

高一(14)班张杉杉:

一粟一世界,一窗一天堂。

我们首先去的是位于河南工业大学内的中国粮食博物馆。

馆外绿波粼粼,天清云浓,风爽日暖,而馆内则灯光黯暗,色调沉朴,让人彷佛一下步入农粮那古朴的历史隧洞。随着讲解员详细的介绍,我们收获了许多知识:粮食与人类社会进步的关系,米印的作用、各种作用不同的陶锅瓦盆、各式各样粮票的样子……,一粒粮食中,蕴含着千万年来自然伟力与人类智慧的精华,撑托起一个个富足的家庭和蓬勃的社会,值得珍惜和重视。

接着我们去了天祥博物馆。它藏在城市林立的群楼之中,宛如一位阅尽沧桑不愿离开的老人,仍保持着古朴的面容,拄着拐杖,默默对抗着现代文明的入侵。天祥博物馆由两部分组成,一个是两层小新馆里陈列着石碑、拓印、书卷以及从商代至民国时期各具特色的陶盆瓷碗;另一部分则是已只剩下小小一院的任家旧宅。大门两侧的石墩上刻着已磨损的梅花与荷花,门槛很高;进入二门,迎面是两扇木制隔断屏风,正窗和窗板都刻着细致的雕纹;向左转正对侧屋,门上雕镂着“喜事连连”、“鱼跃龙门”等镂空图案,门板上则是简约美观的宝瓶祥云纹;右侧便是堂屋,长宽较窄但房梁很高,方信古人藏人于梁上之说。建筑和家具均为榫卯结构,巧妙稳固,柱头和屋檐下均有雕刻装饰,繁复精致,想来三百年前,木方上彩漆未脱落时,必是一番盛景吧。

于沧海中明勤俭之理,在古宅中悟历史之道,愿阅百书,行万路,知行合一,不忘初心,奔赴山海。

高一(14)班孙诚阳:

追着春天的尾巴,我们去踏春。

坐上巴车的一刻,春游才算是真正开始了。汽车远离学校,把关于学习和考试的忧虑抛在身后,迎面走来一个崭新的世界。梧桐树,杨柳,花香、小狗,小白鸭在池塘里小船一样,从这头划到那头,淡定地看着拍照的我们。风掀起清波和柳条,吵把它们吹到小鸭身上。其实,我对这次春游印象最深刻的,不是粮食,也不是古老的围墙,而是旅行中大家透出的,春天般的生命力,三三两两的女同学们站在湖边,风掀起她们的裤角,和柳条形成一致的动线,这一幕凝结在相机里。天祥博物馆中,我记得一件翡翠似的,绿豆糕形状的瓷枕,大可以称作“凝绿”,彩蝶穿花的大肚瓷瓶,也是绿色的,表面并不光滑,但是不平整的表面加深了它的朴实。这点朴实,让它更加可爱。这些物件,楼上的工具,粮食,都有种质实的美,好像中国的人民,好像《什么也不说》这支歌。

高一(14)赵钰茜:

星期六,我们迎着暖阳,逐着轻风,踏上了本学期的首次研学之旅。

第一站:粮食博物馆。“民以食为天”“江山社稷”“弹尽粮绝”……中国古代有关粮食的俗语典故,如满天繁星,可谓数不胜数,足见古人对粮食之重视。跟随讲解员的脚步,我们从数万年前出发,看见农业从无到有,看见“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,看见“大旱,人食人”;也看见“春种一粒粟,秋收万颗籽”,看见“禾下乘凉梦”……在现代,随着中国农业的向前发展,“饥荒”“粮食危机”这些词语似乎离我们远而又远,可纵观全球,粮食问题依旧困扰、威胁着许多人。因此,我们当珍惜粮食,杜绝浪费。“一粥一饭,当思来之不易;半丝半缕,恒念物力维艰”!

第二站:天祥博物馆。随着阿姨带领我们跨越高高的门槛,站立在门厅中时,恍然间,我穿过了几百年间历史积存下的尘埃,到达了清朝。我好像是技艺最高超的木匠,受主人之邀为其雕梁架椽;我好像是画工最精妙的画师,被主人请来绘檐画栋;我又好像就是这家的主人,在院中栽下白石榴树,为了让自己坚守清廉之心……看着厅堂中展示的屋主人们为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平的事迹,点燃了在场每一个人心中为家国而奋斗的热情。是啊,虽然所处时代不同,但为中华民族屹于世界而挺膺担当的民族气节,从古至今,流淌在每位中华儿女的血管里!

本高一(14)王史米嘉:

“粮食”无问西东,“天祥”自成芳华。

春风正暖,阳光不躁,我们扬帆,启航!西哲维特根斯坦有言:“凡不可细说之事,终将无言以对。”旨哉斯言!我观中国粮食博物馆,感“民以食为天”之言,不禁感慨,一粒粒金黄色的小麦,不啻微茫,造炬成阳,支持中华民族走过五千年长路漫漫。特别是在党的领导下,实现了从温饱不足到全面小康的伟大飞跃,老百姓由“吃不饱”到“吃得好”,归根结底,是党“为人民谋幸福,为民族谋复兴”的伟大使命的引领!赏“天祥博物馆”,感“家族传永久弥新”、掩老覃思,一言以蔽之:古之成大事者,不住有超世之才,亦必有“守正传承”之思!每一件文物的背后,都有属于它的故事,想隐藏,却欲盖弥彰。“守正”之风发于胸臆,“传承”之泉流于唇齿,越是辽阔时代,越要懂得赞赏守正之精神历久弥新;越是瑰丽岁月,越要懂得践行传承之行动行稳致远。在中国共产党的领导下,我国重视博物馆的建设,特别是党的十八大以后,“守正创新”思潮涌现,大批文物得到保护,守住了中华民族的“根”,保住了中华民族的“魂”。

瞻顾往者,奋发今朝,云程发仞,千霄凌云。观“博物”“赏古今”,亦必让我以不负青衿之志,奋楫笃行,逐梦葳蕤蓬勃的远方。