秋末冬初,郑州的天空异常的蓝、天气非常的好、风景格外的美。在这样一个金风送爽、枫叶似火、天高云淡、霜降初露让人心旷神怡的季节里,河南省实验中学初中地理社团“践行知GEO+” 学生社团依据《义务教育地理课程标准(2022年版)》对地理课程所做的新的要求,联合“遇见”理实践力社团在河南省实验中学校园中举办了一次跨学科的主题学习探究性活动。

地理学科王老师对本次活动提出具体要求

上午八时整,所有社团成员在校园日晷处集合并分组,讲解本次活动的纪律及要求。

社团成员认真聆听活动要求

从日晷处开始进行第一个探究任务,并针对探究提出相应的问题。问题是:观测日晷对应夏半年和冬半年的观察面,观察晷针的影子及方位,学生需要从太阳升起运动过程中的方位及不同时间段的太阳高度进行判断!

社团成员聆听日晷工作原理及香樟树习性

进入香樟路,让学生观察路两侧的植物——香樟树,生物学科耿珣老师向学生讲解香樟树生长的习性,并提出问题让学生们,亚热带的香樟为什么能在温带季风气候下的郑州生长?

接下来,带领社团成员们来到河南省实验中学校园气象观测站,全体社团成员及负责老师围绕在气象站四周,由地理学科王喜峰老师详细给孩子们介绍学校安装的测量气象数据的六要素设备,并让学生近距离观察自动观测仪器,结合仪器科普相应的工作原理。从风向、风速、降水量、气温等要素的讲解到气象数据的收集、统计与发布,让社团成员们啧啧称奇,并感叹:原来自己的学校竟然是气象局的真实观测点之一,自豪之情油然而生!

王喜峰老师讲解自动化气象站

气象观测站所得的六要素气象数据通过现代化设备将气象数据可视化,传输到学校对应的电子屏幕上,对于的数据在每一分钟都会根据新监测的数据实时更新更新!这就是自动气象观测站!

王喜峰老师详细为学生们讲解六要素的测量方法

接着,耿珣老师带领孩子们在气象站附近,观察校园缤纷多彩的树叶,带领大家调用所学的相关知识解释树叶的“变色”原理。她深入浅出地讲解叶黄素、胡萝卜素、光照、温度、化学变化以及生物环境的适应反应,引发了学生们浓厚的兴趣,仿佛打开了一扇通往自然奥秘的大门。

耿珣老师为学生们详细讲解树叶变色原理

之后,由生物学科刘圆老师给大家讲解植物的形态,并让社团成员们在校园的小花园中寻找被子植物和裸子植物、单子叶植物和双子叶植物,并根据找到的植物说出他们的特征和区别。之后,成员们在校园中寻找雪松的种子,大家积极性非常高,现场学习气氛浓厚!

刘圆老师为学生们详细讲解裸子植物和被子植物

短暂的讲解结束后,社团成员们分小组测量并观测记录不同“地面”——草地、草地中的台地、水泥地等温度和湿度的差异。通过分小组观测记录的结果进行分析,并派代表汇报小组的测量及分析结果,找到影响气温和湿度的影响因素。

温湿度计测量不同小环境的温湿度

通过各小组观测、分析所得的结论,可以看出:在同一个校园里,却存在着不同的“小环境”。是否通风、有无光照、朝阳还是背阴、有无建筑物遮挡、树木布局情况以及下垫面等的差异,均会对“小环境”下的气温、降水、风速等气象条件产生一定的影响,从而产生数据方面上的“差异”。这些“差异”长时间又会进一步影响校园内对应不同环境下植被的特征、形态和颜色产生影响。这就是我们观察探究气象与植物关系时需要考虑的因素。

社团成员针对观测结果分析自己组所得的结论

最后一个探究活动设置在银杏路,探究银杏路两侧银杏叶子变黄的现象。详细测量了两侧温度、湿度、风速。并留给学生相应的探究问题:哪些因素影响了学校奇观“阴阳银杏树”。一周后,根据资料和观测结果提出自己的观点和证据,形成探究报告!

学校银杏路上的银杏生长差异

在活动的后半部分,我们意外发现学校的枇杷树竟然开花了。经过耿老师的讲解,我们才知道,原来这个季节就是它的“花期”。这个发现让学生们大开眼界,也增加了大家的知识储备。这种意外的发现让大家更加深入地了解了植物的生长规律,也让成员们对自然充满了更多的好奇和敬畏之情。

正在花期的枇杷

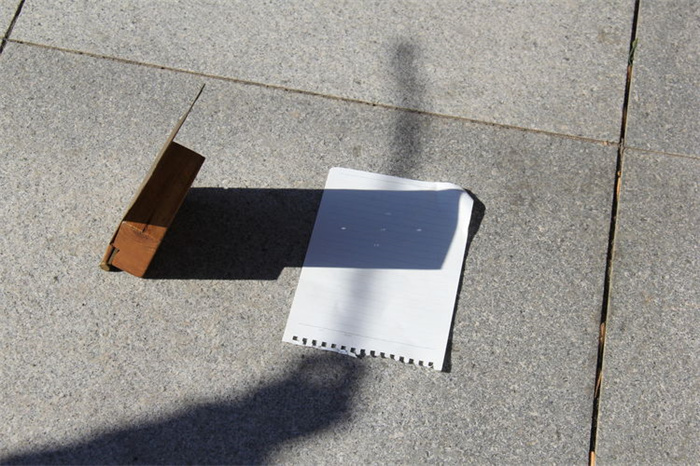

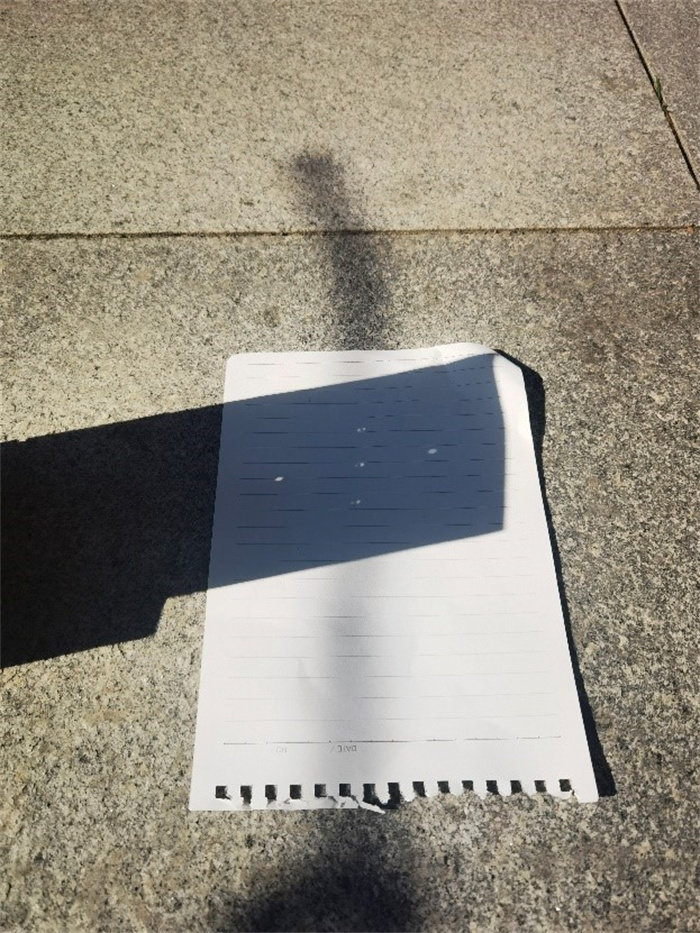

本次活动的最后,王老师给大家展示了一个古人的重要发明——“窥机”。这个小小仪器提升了科学家如郭守敬等人修订历法的准确度。这个发明的介绍让成员们更加深入地了解古代科学技术的发展,也让大家对古人的智慧和贡献有了更深刻的认识。这样的学习体验让所有成员感受到了科学的深厚历史底蕴,也激发了大家对科学探索的兴趣和热情。

“窥机”

本次课外探究活动经过多位老师的精心设计,并在活动过程中耐心且详细的讲解指导,使得学生们非常喜欢本次的探究活动,并积极参与到探究过程中,期待孩子精彩报告!

初中地理两个社团合影

“践行知GEO+”地理社团合影