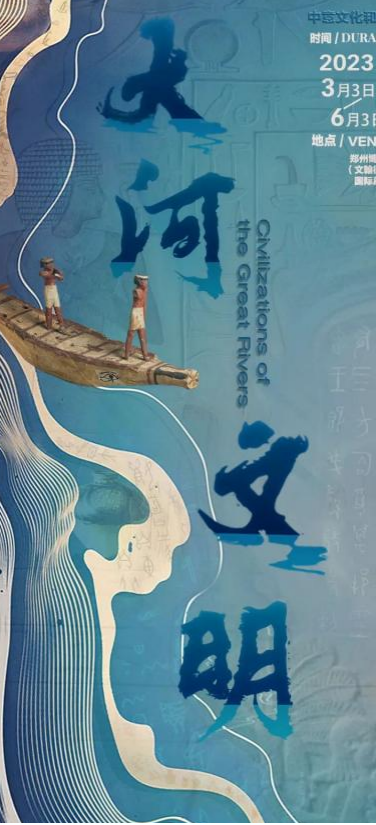

3月6日下午,河南省实验中学历史教研组20余名成员前往郑州市博物馆(文翰馆)进行教研活动,参观了由河南省文物局、郑州市文物局,郑州博物馆主办的《大河文明》展览。本次特展共展出了来自两河流域、尼罗河流域、印度河流域以及黄河和长江流域的珍贵文物203件/套,共同讲述了大河孕育的璀璨文明。

展览分为孕育、塑造、城与国、发展·共生四个部分,综合介绍了生活在两河流域、尼罗河流域、印度河流域以及黄河和长江流域的古代人民,依靠大河流域发展农耕文明的精彩历程,是一次高度自觉的文明对话。通过各大文明荟萃一堂的比较展示,其中蕴藏的兴盛与衰败、连续与断裂、交流与互鉴、发展与共荣,足以引起观众对人类共同命运的深思。

孕育

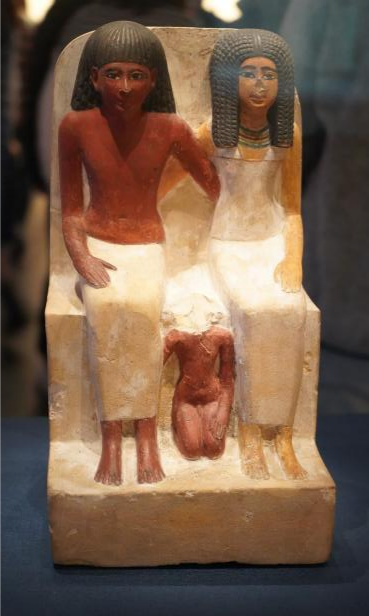

第一部分“孕育”,展示四大河流域的自然环境是孕育文明的摇篮。大河流域丰富的自然资源是先民赖以生存和发展的物质基础,同时也是先民精神、信仰与审美的灵感来源与表达媒介。

塑造

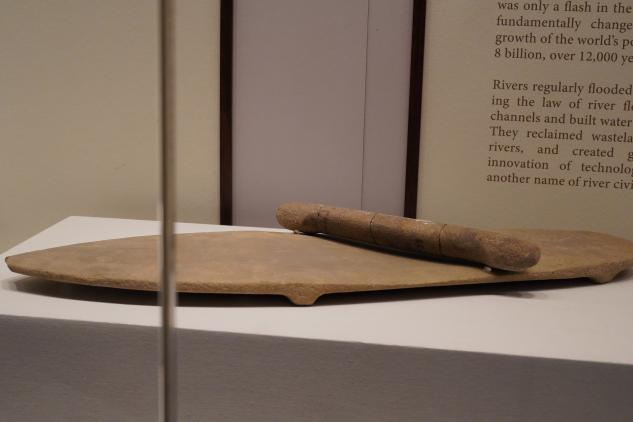

第二部分“塑造”,以陶器和农业为主题讲述人类与大河的关系。陶器和农业是人类的伟大创造,与此同时,两者也塑造了人和人类社会。

在与河流相处的过程中,农业生产使人类果腹,粘土满足了人类生活的基本需求,日复一日的经验积累发生了质的飞跃,社会结构开始发生变化,不需要从事农业劳动的先民逐渐成为手工业者、士兵、祭司,甚至是从事音乐,美术相关的艺术家,政治和宗教兴起,文明不断发展。

人类的脚印留在河畔,从定居走到城邦,从城邦走向帝国。在兴替中,在交流与冲突中,文明或更迭样貌亦或延绵不绝。

城与国

在河流周边,诞生了许多不同的城市,如尼勒尼罗河流域的泰伯和阿玛纳,两河流域的巴比伦和尼尼微,黄河流域的陶寺古城和二里头夏都等。城市为生命的养育提供了保障,在城市里不同的社会分工产生文明,进入了新的阶段,梁启超先生将这些诞生于大河沿岸的原生璀璨文明统称“四大文明古国”。

四大文明古国辉煌灿烂的历史中,中华文明独树一帜,五千年文明绵延不绝。

在人类文明的初期,各文明依托着母亲河箱规独立的发展,散落在这片大陆的各个角落。人们为了生存与生活,以迥异的精神孕育了相似的工具和辉煌的文明。公元前二世纪,张骞作为东方世界的使节,连通了中国与西域各国,开通了贸易与文化交流的丝绸之路。几千年来,人类是伟大河流交汇的纽带,不同民族的人们通过陆地或海洋连接起东方与西方。散落各地的文明,就像河流一样,或奔腾着,或蜿蜒流淌着,以一种命定般的趋势汇集在一起。

发展·共生

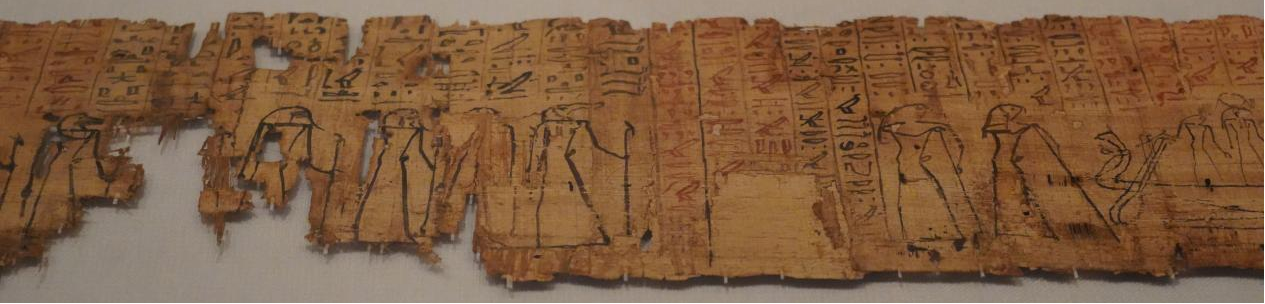

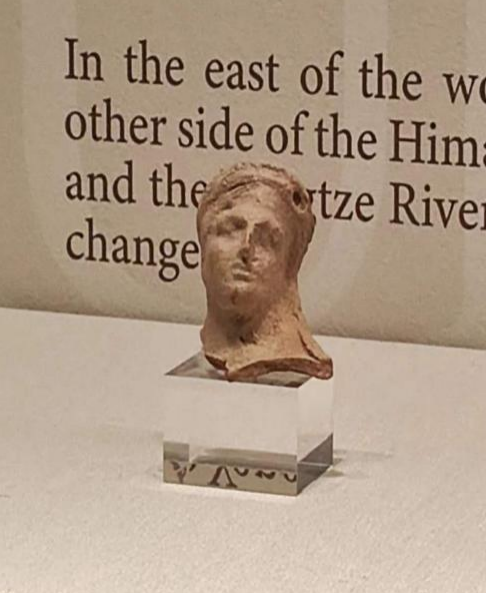

公元前323年亚历山大大帝逝世,埃及在托勒密一世统治下进入希腊化时代。古埃及最后一个王朝也在公元前30年随着罗马人的入侵而覆灭。尼罗河沿岸世界上最早的大一统国家在绵延三千年后终结。

公元前312年,塞琉古征服了巴比伦,建立了塞琉古王朝。美索不达米亚平原进入了希腊化时代,并在随后的三百余年中,与本土文化融合,希腊化的国家诞生。

公元前187年,阿育王逝世后不久,古印度孔雀王朝也迎来了终结。

在世界的东方,喜马拉雅山脉的另一边,黄河与长江的沿岸同样上演着王朝更迭,文明的血脉却从未改变。

在这种情景下,大河与文明之间的断与流呈现出一种似是而非的联系。随着历史的发展,有些诞生于大河之间的文明早已消失,有些则延续至今。但无论人类文明如何发展,无论科技取得了何种成就,我们都不能妄自尊大,丢失最初那份面对自然地敬畏之心。如何保护河流,处理好人与河流的关系,依旧是永恒的话题。

古老的文明犹如条条大河奔流入海,在沿着陆地向海洋的不断探索中,世界紧密地联结为一个整体。不论是人与自然和谐共生,还是世界各国组成的命运共同体,发展与共生都是永恒的话题。

木乃伊、护身符、木棺......这里有跨越重洋,来自海外的神秘文物。双耳彩陶瓮、兽面纹圆鼎、兴钟......这里也有中华大地上历经朝代更迭,在悠久的发展历程中留存下的珍贵文物。“大河文明”展将出自两河流域、尼罗河流域、印度河流域与黄河、长江流域的文物共同带到中原大地,在郑博进行着一次文明之间的对话,为大家打造一场难得一见的文化盛宴。

我们借着这些文物与古迹,在历史与未来更为深广的时空之中,开启了一次鉴赏与思考的旅程!

(整理:王梦娟 /审核:朱会丽)